Nach der Absage der repräsentativen Groß-Ausstellung des Teheraner Museums für Moderne Kunst in Berlin öffnet die Schau „A Heritage Transposed“ den Blick auf die unabhängige Kunstszene des Landes.

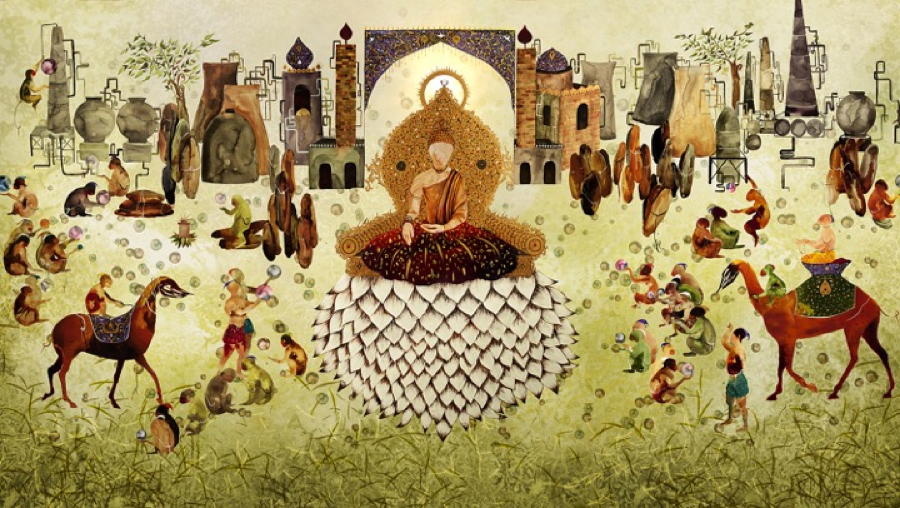

Ein gesichtsloser Herrscher im Schneidersitz auf einem Thron aus Lotusblüten: Auf den ersten Blick wirkt „Lotus“, das Bild aus dem Jahr 2013 wie ein Remake der traditionellen Kunst aus Fernost. So filigran und friedfertig wirken die pastellfarbenen Figuren auf der in Zeitlupe voranschreitenden Videoanimation.

Der Rückgriff auf die persische Miniaturmalerei ist tatsächlich ein Kennzeichen der Kunst von Shiva Ahamdi. Doch wer genau hinschaut, bemerkt, dass die hybriden Fabelwesen der 1975 in Teheran geborenen Künstlerin, die vor dem Tyrannen in Demutsstellung kauern, nicht irgendwelche Kugeln in der Hand balancieren, sondern Bomben und Handgranaten.

Zu welch ununterscheidbarer Melange sich Kunst und Politik, Krieg und Ästhetik, Gewalt und Schönheit im Iran von heute vermischt haben, ist die nachdrücklichste Botschaft der Ausstellung „A Heritage Transposed“. Kaum eine der zwölf Arbeiten in dem unabhängigen Art-Space „Box-Freiraum“, die Kuratorin Anahita von Plotho zusammen getragen hat, die nicht von diesem neuralgischen Komplex imprägniert wäre.

Setareh Shahbazi, Spectral Days, 2013, C-Prints oder Pigmentprints, verschiedene Maße, Courtesy die Künstlerin und Gypsum Gallery, Kairo

Ob es nun Setareh Shabazis Collagen „Spectral Days“ sind. Auf ihnen hat die in Teheran und Berlin lebende Künstlerin, Jahrgang 1978, fotografische Erinnerungsfetzen ihrer Kindheit so mit Bildern aus der Geschichte ihrer Heimat überblendet, dass sie wie Palimpseste aus individuellem und kollektivem Schicksal wirken.

Oder ob es die bunten Collagen Ramin Haerizadehs sind, auf denen Mullah-Figuren neben dem Tennis spielenden Ex-Schah stehen. Der 1975 in Teheran geborene Künstler, der heute in Dubai lebt, befragt die iranische Geschichte, in dem er historische Motive der persischen Kunst am Bildschirm verfremdet und als großformatige Fotos wieder ausdruckt.

Ramin Haerizadeh, Still Life, King and Queen Tomato, 2011, Papierkollage, Acryl und Tinte auf Leinwand, 170 cm x 140 cm, Courtesy Privatsammlung, München

Die kleine, hochpolitische, aber immer ästhetisch anspruchsvolle Ausstellung sollte eigentlich die Großausstellung legendärer Schlüsselwerke aus der Sammlung des Teheraner Museums für Moderne Kunst in der Berliner Gemäldegalerie ergänzen, das einst Kaiserin Farah Diba errichten ließ.

Im letzten Moment versagte Staatspräsident Rohani der Schau seine Unterschrift. Daraufhin sagte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz den jahrelang geplanten Coup endgültig ab. Es ist nicht das schlechteste Ergebnis dieses Debakels, dass nun „A Heritage Transposed“ zum Nukleus des intendierten Kulturdialogs Deutschland-Iran avanciert ist.

Denn die sehenswerte Schau öffnet den Blick nicht auf Jackson Pollock und Roy Lichtenstein, sondern auf die junge, kritische Szene im Iran, die die Grenzen des Erlaubten millimeterweise ausdehnt. Dass in dem Land keineswegs alle in Angst vor den Mullahs erstarrt sind und nur noch Koranständer schnitzen, zeigt beispielsweise Anahita Razmis Arbeit „How to use a scarf in case of an earthquake“.

Das knapp fünfminütige Schwarz-Weiß-Video von 2004 entstand als Reaktion auf das große Erdbeben im iranischen Bam ein Jahr zuvor. Wie eine Stewardess die Sicherheitshinweise im Flugzeug, performt darin eine junge Frau mit sarkastischem Unterton, wie man einen Schleier verwenden kann: Als Schutz vor herabfallenden Gesteinsbrocken, als Taschentuch oder als Einkaufstasche.

Wie sehr die westliche Perspektive auf den Iran noch immer von Farah Dibas Figur gebannt ist, zeigt etwa Robert Wilsons Videoporträt „Empress“ (2006). Minutenlang bewegt sich deren Hand vor ihrer regungslosen Silhouette von links nach rechts wie bei einer Gliederpuppe.

Vereinzelt hört man Schüsse in dem, von den deutschen Krautrockern Popol Vuh musikalisch unterlegten Werk. Eine minimalistisch-ästhetizistische Hommage an den Schmerz und eine Ikone des Mondänen. Die Ex-Monarchin, die heute in Paris im Exil lebt, wird ihre angekündigte Berlin-Reise nun wieder absagen müssen.

Nur scheinbar arbeiten die in der Ausstellung gezeigten Künstler allein die Widersprüche im eigenen Land auf. „Engelab“ heißt die Arbeit des 1982 in Teheran geborenen, heute in Berlin lebenden Azin Feizabadi. Der Künstler und Filmemacher hat einen Stuhl aus dem ehemaligen Baharestan-Parlamentsgebäude im Süden Teherans nachbilden lassen, dass seit der Konstitutionellen Revolution von 1905 bis 1907 als Sitz des iranischen Parlaments diente und heute ein Museum ist.

Die Einzelteile des Stuhls bilden ein Wort mit brisanter Doppelbedeutung. Engelab heißt im Persischen so viel wie „Revolution“, im Arabischen bezeichnet es dagegen den „Coup d’etat“. Und das ewige Wechselbad politischer Gefühle zwischen Revolution und Staatsstreich hat ja inzwischen auch den Westen erreicht.

Bild ganz oben:

Ingo Arend: Shiva Ahmadi, Lotus, 2014, Videoinstallation, Dimensionen variabel, Courtesy die Künstlerin und Leila Heller Gallery, New York / Dubai

AUSSTELLUNG

A Heritage Transposed. Box-Freiraum.

Boxhagener Str. 93-96, 10245 Berlin

Noch bis zum 25.02.2017

- Alltag mit Corona: Berlin - 23. Dezember 2020

- Streit um neuen documenta – Aufsichtsrat in Kassel - 12. Dezember 2020

- Eberswalde zeigt Walter Womacka. Der Staatskünstler soll damit nicht rehabilitiert werden. Er dient als Gegenstück zu Agit-Pop-Künstler Hans Ticha. - 24. November 2020

Schreibe einen Kommentar