SCHULDIG, AUCH OHNE BLUT AN DEN HÄNDEN

„Und was hat das mit mir zu tun?“: Sacha Batthyany beschäftigt sich noch einmal mit seiner berüchtigten Großtante Margot und betreibt auf vielen Ebenen die Vergangenheitsbewältigung seiner Familie

„Ein schreckliches Geheimnis“ nannte der Journalist Sacha Batthyany in einer Reportage für das Schweizer „Magazin“ im Dezember 2009 das, was sich in den letzten Kriegswochen im burgenländischen Rechnitz ereignet hat. Pikant an diesem Bericht: Da enthüllt ein Autor ein Stück verborgener Familiengeschichte. Die Herrin auf Schloss Rechnitz war seine Großtante Margit. Die Thyssen-Erbin gab in jener März-Nacht 1945 ein Fest für die lokalen Honoratioren, Gestapo-Führer und SS-Leute eingeschlossen. Der Abend hat sich in die mediale Schauergeschichte des Holocaust eingeschrieben, weil hier ein feuchtfröhliches Trinkgelage mit kaltblütigem Mord an rund 200 ungarischen Juden einhergeht. Das Blutbad war nur eine Art Zwischengang; danach wurde weiter gefeiert. Selten ist die perverse Kälte und Skrupellosigkeit des NS-Systems so augenscheinlich geworden. Verständlich, dass Rechnitz in den letzten 20 Jahren die Phantasien von Filmemachern, Historikern und Dramatikerinnen erregt hat.

Auch Sacha Batthyany hat diese Tragödie nicht losgelassen. Fünf Jahre nach der Zeitungsreportage legt er ein Buch vor, in dem er als Vertreter der Enkel-Generation der NS-Täter selbstanklagend, selbstentschuldend fragt: „Und was hat das mir zu tun?“

Eins vorab: Was seine Großtante angeht, kommt der Autor zu keinen wesentlich neuen Erkenntnissen. Er zeichnet zwar ausführlich ein hässliches Bild einer Verwandten, die seinen Eltern nach der Flucht aus Ungarn 1956 eine Zeitlang gnädig Unterschlupf in ihrer Villa am Luganer See gewährte. Indizien für eine Mittäterschaft Margits, der Frau mit der auffällig langen Zunge, findet ihr Großneffe auch diesmal nicht. Für Sacha ist Margit „das Hakenkreuz in der Familie“ und ihre illustre Karriere in der Nachkriegszeit wird nicht weiter ausgeleuchtet. Auch nicht, ob sie mit den mutmaßlichen Tätern von Rechnitz später in Verbindung blieb oder ob sie einzelnen zur Flucht verhalf.

Sacha Batthyanys Thema ist anders, geht jetzt viel weiter und tiefer. Er kreist um die Fragen kollektiver Schuld und Verstrickung, aber auch der Opferrolle seiner Familie bei den großen Geschichtskatastrophen des 20. Jahrhunderts. Die Batthyanys gehörten, anders als die aus Deutschland eingeheiratete Margit, zum ungarischen Hochadel, waren zum Beispiel verwandt mit den Esterhazys und vielfach mit dem Schicksal eines Landes verknüpft, das nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zum Kleinstaat schrumpfte. Die Familie teilte (und teilt in der älteren Generation immer noch) den Stolz und Dünkel einer sich gedemütigt fühlenden kleinen Nation. Als adelige Schloss- und Grundbesitzer waren sie nicht reich, aber priviligiert genug, um das Leben der Armen und Landjuden nur von Ferne zu kennen. Mit den faschistischen Pfeilkreuzlern wollte man nichts zu tun haben. Nicht aus Charakterstärke und politischer Überzeugung, eher in einer Mischung aus Ekel und Schwäche. Für die schwerreiche Großtante Margit war diese Haltung der ungarischen Verwandtschaft nur ein Ausdruck ihrer Dekadenz. „Verfaulter Keim“, soll sie über den Stamm der Batthyanys samt Ehemann Ivan geätzt haben.

Recherchenreisen führen Batthyany in klassischer Reportertradition aus der heimischen Zürich nach Moskau und weiter nach Sibirien, dann nach Argentinien, aber auch an den Plattensee und nach Budapest bis in ein ungarisches Vernichtungslager. Er zwingt seinen alten Vater, sich auch der verdrängten Familiengeschichte zu stellen und schleppt ihn in eine Industriestadt mit dem Schreckensnamen Asbest, weil dort zehn Jahre lang der Großvater in einem Gulag saß und sich über die Arbeit im Bergwerk die Gesundheit ruiniert hat. Der gleiche Großvater Ferri, der uns hier als Stalin-Opfer begegnet, hat sich aber schuldig gemacht beim Abtransport einer jüdischen Familie nach Auschwitz. Schuldig durch Wegsehen, durch Passivität. Das Flehen des jüdischen Krämers war vergebens. Der Großvater hat sich dabei nicht selbst die Hände schmutzig gemacht: Ein deutscher Soldat erledigte die Drecksarbeit. So wie in Rechnitz, wo der Gräfin Margit auch keine direkte Beteiligung nachzuweisen ist und die SS gemordet hat. Hilfsweise bietet Batthyany die Lesart an, wonach das jüdische Ehepaar in seiner Verzweiflung selbst Hand an sich gelegt haben soll. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass es sich hier um eine geschönte Version für die Nachwelt und die Überlebenden handelt. Für jene geeignet, die nicht mehr mit der vollen Wahrheit konfrontiert werden wollen.

Dieses Spiel mit den Möglichkeiten führt zwangsläufig zu Fragen nach der Form und dem Stil des Buchs. Und hier wird es prekär. Das Buch ist weit mehr als journalistische Reportage auf über 250 Seiten. Es ist kein Reisebericht, der chronologisch die Stationen einer langwierigen Recherche nachzeichnet. Dazu bringt sich der Autor selbst viel zu sehr ein. Er wertet Tagebücher aus; seine Familie, sogar seine Kinder werden zu Objekten der Schilderung; über die schwankende Motivationslage des Autors werden wir über die Berichte der Sitzungen beim Zürcher Psychoanalytiker auf dem Laufenden gehalten. Mal schreibt der Autor literarisch, dann wissenschaftlich mit lauter Fußnoten, dann wieder reporterhaft in Ich-Form oder zuweilen auch in dramatischer Dialogform.

Was Batthyany abliefert, ist natürlich kein Familienroman, der auf einen bestimmten Punkt von Einsicht und Höhepunkt hin erzählt wird. Der Autor versucht sich an einer offenen Form, die mal gelingt, dann wieder sehr bemüht erscheint. Batthyany stellt zwei unveröffentlichte Tagebücher in Kontrast: Hier die Aufzeichnungen seiner Großmutter Maretta; dort die der Holocaust-Überlebenden Jüdin Agnes. Zwei Menschen, die im gleichen ungarischen Kaff aufgewachsen sind, und deren Leben doch völlig verschieden verlaufen ist.

Weniger gelungen ist die Dramaturgie dagegen, wenn sich zwei Männer aus der alten DDR und der ehemaligen Sowjetunion im Urlaub im Sommer 1982 am Plattensee begegnen. Der Deutsche soll als Wehrmachtssoldat den besagten jüdischen Händler Mandl in den letzten Kriegswochen liquidiert haben, der Russe hat alten Dokumenten zufolge Batthyanys Großvater während der Gulag-Jahre immer wieder drangsaliert. Das kaum überraschende Ergebnis dieser sehr konstruierten Begegnung: Die beiden finden sich sympathisch. Will sagen: Die sadistischen Tätertypen sind sich alle gleich. Egal, welche Uniform sie tragen.

Batthyany übertreibt das Spiel mit den Möglichkeiten an Stellen wie dieser so sehr, dass einen der Zweifel über Wahrheit und Dichtung nicht mehr verlässt. Der Autor legt viele Fährten, von denen manche durch die einleitende Bemerkung „nehmen wir mal an“ als fiktiv enttarnt werden, andere bleiben in ihrem Authentizitätsanspruch diffus. Hat ihm sein Vater wirklich jene Notizen aus der „schlammgrünen Mappe“ überlassen, die nach Großmutter Marettas Tod unbedingt verbrannt werden sollten? Wie konnte aus diesen Seiten voller unleserlicher Kritzeleien und durchgestrichener Stellen dann ein so konziser Text voller lebhafter Erinnerungen werden? In der Schlusspassage bringt er dieses Verwirrspiel auf den Höhepunkt. Da überlegt, ja kokettiert Batthyani mit der Idee, die Aufzeichnungen seiner Großmutter dem Wind zu übergeben: „Wir würden ihnen hinterhersehen und lachen, bis die Mappe leer war.“ Es bleibt beim Konditional, aber Zweifel an der Existenz jener Seiten bleiben mehr denn je. Diese Offenheit mag eine schöne literarische Figur sein, aber für diese Pointe wird der Wahrheitsanspruch der Familiengeschichte aufs Spiel gesetzt. Ist dieser Einsatz nicht zu hoch? Und weiter gefasst: Stößt diese Form essayhaften Schreibens hier nicht an Grenzen der Glaubwürdigkeit?

Um noch einmal auf den Titel zurückzukommen: „Und was hat das mit mir zu tun?“ Diese Frage, einmal provokativ vom Chefzyniker Maxim Biller an Battyhany gestellt, beantwortet das Buch nicht bündig. Vielleicht gibt aber das außer-literarische Leben hier einen Fingerzeig. Aus der Schweiz, unter deren „wattierter Sicherheit“ der Autor im Buch verschiedene Male leidet, ist Batthyany mittlerweile fortgezogen. Er arbeitet jetzt als Korrespondent aus Washington D.C. Ein auffälliger Kontrast im Vergleich zu seinem alten Lebensmittelpunkt.

Michael André

Bild: Yellow badge Star of David called „Judenstern“ – released in the GFDL and CC-by-sa-2.0-de by Daniel Ullrich, Threedots

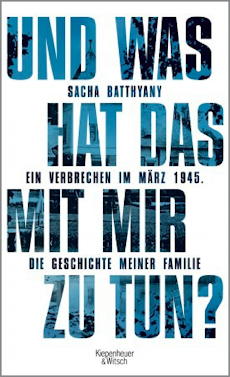

Sacha Batthyany: Und was hat das mit mir zu tun?

Ein Verbrechen im März 1945. Die Geschichte meiner Familie

Kiepenheuer & Witsch

ISBN: 978-3-462-04831-5

256 Seiten, gebunden

Preis: 19,90 Euro

- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019

- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019

- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019

Schreibe einen Kommentar