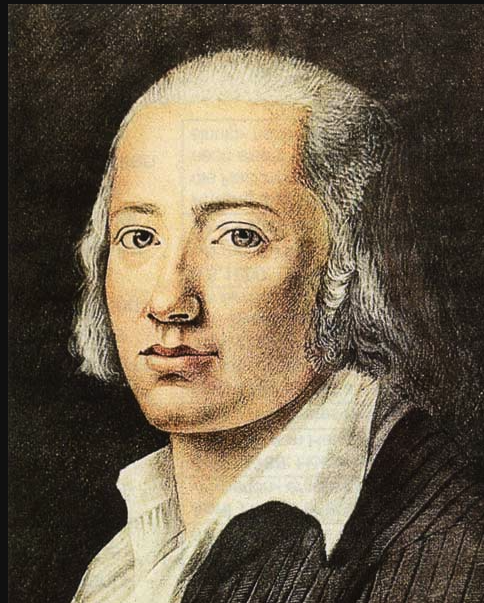

In den Jahren 1790 bis 1793 schreibt Friedrich Hölderlin, zu dieser Zeit Theologie-Student am renommierten Tübinger Stift, eine Reihe von Gedichten, die später als seine Tübinger Hymnen bezeichnet werden.1 Diese frühen Hymnen des Dichters, der im Oktober 1788, gerade einmal 18jährig, in das Stift eintrat, sind zum einen Ausdruck seines Ringens um ein zunächst kosmologisch, dann zunehmend geschichtsphilosophisch geprägtes Weltbild, bevor diese Denkansätze – und das Tübinger Hymnenkonzept überhaupt – mit der vermutlich nicht vor dem Winter 1793/94 entstandenen Elegie „Griechenland. An St.“ anscheinend wieder aufgegeben werden.2 Zum anderen reflektieren sie Hölderlins Auseinandersetzung mit der revolutionären Situation in Frankreich und den damit verbundenen politischen Hoffnungen.

„Mir grünten sonst die Lauben; es leuchteten

Die Blumen, wie die eigenen Augen, mir;“

(Hölderlin, Der blinde Sänger)

Für Bernd Mollowitz

Die Ereignisse in Frankreich sorgen für Unruhe, anscheinend auch im Tübinger Stift, denn der äußerst argwöhnische Landesfürst, Herzog Karl Eugen von Württemberg, ordnet im August 1793, etwa einen Monat vor Hölderlins Examen, eine Untersuchung, „den angebl. Democratismus der Stipendiaten betreffend“3, an. Wie politisch angespannt die Lage gewesen sein muss, lässt sich anhand eines Briefes ablesen, den der Herzog am 26. Aug. 1793 an den Ephorus, den Leiter des Stifts, Prof. Schnurrer schrieb, der zuvor im Verlauf der Untersuchung sogar seinen Rücktritt angeboten hatte, da er fürchtete, das Vertrauen des Herzogs zu verlieren4:

„Mein lieber Ephorus, Prof. Schnurrer.

Ich habe Desselben (…) Ephorats Bericht erhalten. So wenig Mir in Gedanken gekommen, in der Gedenkungsart des HE. Ephori auch nur im geringsten Zweifel zu setzen, da mir dessen Rechtschaffenheit und ganzes Benehmen vollkommen bekannt ist; So gewiß ist es, daß das von meinem Herzogl. Consistorio erlassene Rescript, wegen der in dem Theologischen Stift zu Tübingen obwalten sollenden democratischen und anarchischen Gesinnungen von Mir hergekommen ist, da auch Ausländer, wie Ich aus sicheren Quellen weiß, sich hievon ganz überzeugt halten und Ich deshalben, von mehr als einer Seite angegangen worden bin, dieser so frechen als strafbaren Stimmung zu steuren, und die Schuldhafte zur Strafe zu ziehen.

Ich trage daher dem HE. Ephoro gnädigst auf, sich alle Mühe zu geben, auf einen sichern Grund hierinnen zu kommen, wo übrigens Derselbe Meiner besonderen Herzogl. Protection versichert seyn kann.“5

Die Untersuchung verlief letztendlich im Sande; auf welche Art genau die „democratischen und anarchischen Gesinnungen“ ihren Ausdruck fanden und in wie weit Hölderlin daran beteiligt war, lässt sich anhand der vorliegenden Dokumente nicht ermitteln.6

Dass Hölderlin mit den Ideen der Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – sympathisierte, lässt sich jedoch belegen.7 Im Juni 1792 schreibt er unter dem Eindruck des seit April herrschenden Krieges zwischen Frankreich und Österreich an seine Schwester, Heinrike Hölderlin:

„(…) Es muß sich (…) bald entscheiden. Glaube mir, liebe Schwester, wir kriegen schlimme Zeit, wenn die Oestreicher gewinnen. Der Misbrauch fürstlicher Gewalt wird schröklich werden. Glaube das mir! und bete für die Franzosen, die Verfechter der menschlichen Rechte.“8

Hölderlin sieht in den Franzosen die Verteidiger der Menschenrechte, und auch die „Veränderungen“ (s.u.), etwa die Abschaffung von Adelsprivilegien, die sich einstellen könnten, sollte die Revolution in den deutschsprachigen Raum übergreifen, beurteilt er positiv. Im November 1792 schreibt er an die Mutter, Johanna Christiana Gock:

„(…) Um aber von meinem Thun u. Wesen abzukommen, will ich die kindliche Bitte an Sie thun, liebe Mamma! wegen dem Kriege sich nicht zu viel Sorge zu machen. Warum sollen wir uns mit der Zukunft plagen? Was auch kommen mag, so arg ist´s nicht, als Sie vielleicht fürchten mögen. Es ist wahr, es ist keine Unmöglichkeit, daß sich Veränderungen auch bei uns zutragen. Aber gottlob! wir sind nicht unter denen, denen man angemaßte Rechte abnehmen, die man wegen begangener Gewaltthätigkeit u. Bedrükung strafen könnte. Überall, wo hin sich in Deutschland der Krieg zog, hat der gute Bürger wenig oder gar nichts verloren u. viel, viel gewonnen.“9

Im weiteren Verlauf des Briefes lobt Hölderlin ausdrücklich die Tapferkeit der Soldaten des Revolutionsheeres in der Schlacht bei Mons am 6. Nov. 1792. Noch deutlicher wird seine Begeisterung für die Ideale der Revolution in einem Brief an seinen Halbbruder Carl Gock, geschrieben vermutlich Anfang Juli 1793:

„(…) Denn dies ist meine seligste Hoffnung, der Glaube, der mich stark erhält und thätig, unsere Enkel werden es besser haben als wir, die Freiheit muss einmal kommen, und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligem erwärmenden Lichte, als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Die Keime der Aufklärung, diese stillen Wünsche und Bestrebungen Einzelner zur Bildung des Menschengeschlechts werden sich ausbreiten und verstärken, und herrliche Früchte tragen. Sieh! lieber Karl! dies ist´s, woran mein Herz hängt. Dies ist das heilige Ziel meiner Wünsche und meiner Thätigkeit – dies, daß ich in unserem Zeitalter die Keime wecke, die in einem künftigen reifen werden.“10

Begeisterung für das Freiheitsideal der Revolution und geschichtsphilosophischer Optimismus – und dennoch hat Hölderlin die politischen Realitäten offenbar sehr genau beobachtet. Mitte Juli 1793, nach der Ermordung Marats, bezeichnet er die radikalen Jakobiner als „Volksschänder“ (s.u.); er schreibt an Carl: „Daß Marat, der schändliche Tyrann, ermordet ist, wirst du nun auch wissen, Die heilige Nemesis wird auch den übrigen Volksschändern zu seiner Zeit den Lohn ihrer niederen Ränke u. unmenschlichen Entwürfe angedeihen lassen.“11

In den folgenden Jahren wächst die politische Ernüchterung, die Überzeugung von der Notwendigkeit revolutionärer Veränderungen behält Hölderlin jedoch bei. Exemplarisch sei hierzu aus einem Brief an Johann Gottfried Ebel vom 10. Jan. 1797 zitiert:

„(…) Man kann wohl mit Gewißheit sagen, daß die Welt noch nie so bunt aussah, wie jetzt. Sie ist eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Widersprüchen und Kontrasten. Altes und Neues! Kultur und Rohheit! Bosheit und Leidenschaft! Egoismus im Schaafspelz,

Egoismus in der Wolfshaut! Aberglauben und Unglauben! Knechtschaft und Despotism! unvernünftige Klugheit, unkluge Vernunft! geistlose Empfindung, empfindungsloser Geist! (…) Man könnte die Litanei von Sonnenaufgang bis um Mitternacht fortsezen und hätte kaum ein Tausendtheil des menschlichen Chaos genannt. Aber so soll es seyn! Dieser Charakter des bekannteren Theils des Menschengeschlechts ist gewiß ein Vorbote außerordentlicher Dinge. Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige schaamroth machen wird.“12

Und an seinen Freund Isaak von Sinclair schreibt er am 24. Dez. 1798, anlässlich einer Lektüre des Diogenes Laertius (Leben und Meinungen berühmter Philosophen), bei der ihm „das Vorübergehende und Abwechselnde der menschlichen Gedanken und Systeme (…) aufgefallen“ sei:

„Es ist auch gut, und sogar die erste Bedingung allen Lebens und aller Organisation, daß keine Kraft monarchisch ist im Himmel und auf Erden.“13

Während der Jahre, die Hölderlin im Tübinger Stift verbrachte, wird unter den Studenten sicherlich viel über die Französische Revolution – zumindest hinter vorgehaltener Hand – gesprochen worden sein. Zuverlässige Quellen darüber, wie revolutionär die Stimmung im Stift tatsächlich war, gibt es – auch wenn die oben erwähnte durch den Herzog höchst selbst angeordnete Untersuchung einigen Vermutungen Raum geben mag – allerdings nicht.14 In den Dokumenten zu Hölderlins Leben wird ein Vorfall aus dem Jahr 1793 erwähnt: Ein „Stipendiat [namens] Wetzel, seit Herbst 1790 im Stift, war heimlich entwichen; als Grund dafür steht im Personalbuch des Stifts das Wort democrata.“15

Hölderlin scheint sich neben dem Studium vornehmlich seiner Dichtung gewidmet zu haben. Mit den Stiftsgenossen Rudolf Magenau und Christian Ludwig Neuffer gründet er einen Dichterbund. Magenau schreibt über diesen Bund:

„(…) Wir versammelten uns nehmlich wöchentlich einmal, des Donnerstages bei einem Becher Wein oder Bier, und da mußte jeder ein Gedicht sr. Muße vorlesen, das er den Tag zuvor jedem der Gesellschaft schriftlich übergeben hatte. Frei zu urtheilen war jedem erlaubt, ja es war erste Pflicht. Zu diesem Ende war ein eigenes Buch bereit, in welches die Gedichte, wenn sie gesichtet waren, eingeschrieben wurden.“16 Und über Hölderlins Arbeitsweise schreibt er:

„(…) seine verworrene Anlage bei sn. Ausarbeitungen verwischt sich nach und nach, u. nun fängt er an deutlich u. verständlich zu werden. Wie kämpften ich und Neuffer gegen seine Capricen! Er studiert den Stoff zu seinen Gedichten erst mühsam durch, denn erst legt er die Feder an. Seine Phantasie ist nicht Feuerlos, nur etwas zu wild. Er zittert, wenn ihn ein Gedanke anzieht. Im Griechischen u. in der Philosofie hat er schöne Kenntnisse gesammelt. Wer ihn sah, liebte ihn, u. wer ihn kennen lernte, blieb sein Freund.“17

Magenaus Schilderungen vermitteln zudem einen Eindruck davon, wie man sich die Zusammenkünfte des Tübinger Dichterbundes vorzustellen hat:

„(…) Eines solches Gesellschäftchen verlegten wir an einem heiteren Tage in den Garten des Lamm Wirthes. Ein niedliches Gartenhäußgen nahm uns da auf, und an Rheinwein gebrach es nicht. Wir sangen alle Lieder der Freude der Reihe nach durch. Auf die Bole Punsch hatten wir Schillers Lied an die Freude aufgespart. Ich gieng sie zu holen. Neuffer war eingeschlaffen, da ich zurückkahm und Hölderlin stand in einer Ecke u. rauchte. U. nun sollte das Lied beginnen, aber H[ölderlin] begehrte, das wir erst an der kastalischen Quelle uns von allen unsern Sünden reinigen sollten. Nächst dem Garten flos der sogenannte Pilosofen Brunnen, das war H[ölderlins] kastalischer Quell; Wir giengen durch den Garten, u. wuschen das Gesicht u. die Hände; feierlich trat Neuffer einher, diß Lied von Schiller, sagte Hölderlin, darf kein Unreiner singen! Nun sangen wir; bei der Strofe ‚dieses Glas dem guten Geist‘ traten helle klare Thränen in H[Hölderlins] Auge, voll Glut erhob er den Becher zum Fenster hinaus gen Himmel, und brüllte ‚dises Glas dem gut. G.‘ ins Freie, daß das ganze Nekkar Thal widerschol.“18

Es ist möglich, dass der Dichterbund auch über den Kreis seiner Mitglieder hinaus – zumindest im studentischen Umfeld – gewirkt hat; man kann vermuten, dass Hölderlin so etwas wie das poetische Sprachrohr derjenigen Studenten war, die mit der Revolution bzw. ihren Idealen sympathisierten19, zweifelsfrei belegen lässt sich das jedoch nicht.

Zwei der Tübinger Hymnen tragen den Titel Hymne an die Freiheit. Die erste Hymne erscheint Anfang September 1791 in dem von Gotthold Friedrich Stäudlin herausgegebenen Musenalmanach fürs Jahr 1792, die zweite ein Jahr später in der ebenfalls von Stäudlin herausgegebenen Poetischen Blumenlese fürs Jahr 1793.20

In beiden Hymnen lässt Hölderlin die Freiheit als Gottheit auftreten, die einem enthusiasmierten Dichter-Ich ihre Freiheitsbotschaft mitteilt, die dieser in seinem Hymnus der Welt vermitteln soll.21 Offen bleibt, ob diese Gottheit als Verkörperung eines Menschheitsideals oder als (platonische) Idee zu begreifen ist

Die äußere Form der Freiheitshymnen ist – gemessen etwa an Hölderlins späterem lyrischen Werk – eher schlicht: achtzeilige Reimstrophen, je vier Verse bilden einen Kreuzreim, fünfhebige Trochäen mit alternierend klingender und stumpfer Kadenz. Dass sich Hölderlin damit formal an den großen Reimstrophen Schillers orientiert, dessen Lied An die Freude er, wie wir gesehen haben, besonders bewunderte, ist offensichtlich.22

Die gedankliche Struktur der Tübinger Hymnen ist viergliedrig: Den Anfang (Prooimion) macht jeweils die Kontaktaufnahme eines begeisterten bzw. sich begeisternden Dichter-Ichs zu der Gottheit, an die sich die Lobpreisung richtet. Im Anschluss an diese poetische Ekstase in die Sphäre der Gottheit wird das Wesen und Wirken derselben dargestellt (Aretologie). Eine Mahnrede (Parainesis), in der das Dichter-Ich sich und sein Publikum auf die Lehren der Gottheit einschwört, bildet die Überleitung zur festlich-feierlichen Schluss-Partie mit Ausblick in eine erfüllte Zukunft (Conclusio).23

Für die beiden Freiheitshymnen lässt sich das Gliederungsschema wie folgt angeben:24

-

erste Hymne

zweite Hymne

Prooimion

2 Strophen Vers 1 – 16

3 Str.

V. 1 – 24

Aretologie

6 Str.

V. 17 – 64

6 Str.

V. 25 – 72

Parainesis

3 Str.

V. 65 – 88

3 Str.

V. 73 – 96

Conclusio

3 Str.

V. 89 – 104

4 Str.

V. 97 – 128

(Erste) Hymne an die Freiheit25

Wie den Aar im grauen Felsenhange

Wildes Sehnen zu der Sterne Bahn,

Flammt zu majestätischem Gesange

Meiner Freuden Ungestümm mich an;

5 Ha! das neue niegenoß’ne Leben

Schaffet neuen glühenden Entschluß!

Über Wahn und Stolz emporzuschweben,

Süßer unaussprechlicher Genuß!

Sint dem Staube mich ihr Arm entrissen,

10 Schlägt das Herz so kün und seelig ihr;

Angeflammt von ihren Götterküssen

Glühet noch die heiße Wange mir;

Jeder Laut von ihrem Zaubermunde

Adelt noch den neugeschaff’nen Sinn –

15 Hört, o Geister! meiner Göttin Kunde,

Hört, und huldiget der Herrscherin!

„Als die Liebe noch im Schäferkleide

Mit der Unschuld unter Blumen gieng,

Und der Erdensohn in Ruh‘ und Freude

20 Der Natur am Mutterbusen hieng,

Nicht der Übermuth auf Richterstühlen

Blind und fürchterlich das Band zerriß;

Tauscht‘ ich gerne mit der Götter

Spielen Meiner Kinder stilles Paradies.

25 Liebe rief die jugendlichen Triebe

Schöpferisch zu hoher stiller That,

Jedem Keim entfaltete der Liebe

Wärm‘ und Licht zu schwelgerischer Saat;

Deine Flügel, hohe Liebe! trugen

30 Lächelnd nieder die Olympier;

Jubeltöne klangen – Herzen schlugen

An der Götter Busen göttlicher.

Freundlich bot der Freuden süße Fülle

Meinen Lieblingen die Unschuld dar;

35 Unverkennbar in der schönen Hülle

Wußte Tugend nicht, wie schön sie war;

Friedlich hausten in der Blumenhügel

Kühlem Schatten die Genügsamen –

Ach! des Haders und der Sorge Flügel

40 Rauschte ferne von den Glücklichen.

Wehe nun! – mein Paradies erbebte!

Fluch verhieß der Elemente Wut!

Und der Nächte schwarzem Schoos’entschwebte

Mit des Geiers Blik der Übermuth;

45 Wehe! weinend floh‘ ich mit der Liebe

Mit der Unschuld in die Himmel hin –

Welke, Blume! rief ich ernst und trübe,

Welke, nimmer, nimmer aufzublüh’n!

Kek erhub sich des Gesetzes Ruthe,

50 Nachzubilden, was die Liebe schuf;

Ach! gegeisselt von dem Übermuthe

Fühlte keiner göttlichen Beruf;

Vor dem Geist in schwarzen Ungewittern,

Vor dem Racheschwerdte des Gerichts

55 Lernte so der blinde Sklave zittern,

Fröhnt‘ und starb im Schreken seines Nichts.

Kehret nun zu Lieb‘ und Treue wieder –

Ach! es zieht zu langentbehrter Lust

Unbezwinglich mich die Liebe nieder –

60 Kinder! kehret an die Mutterbrust!

Ewig sei vergessen und vernichtet,

Was ich zürnend vor den Göttern schwur;

Liebe hat den langen Zwist geschlichtet,

Herrschet wieder! Herrscher der Natur!“

65 Froh und göttlichgroß ist deine Kunde,

Königin! dich preise Kraft und That!

Schon beginnt die Schöpfungsstunde,

Schon entkeimt die seegenschwang’re Saat:

Majestätisch, wie die Wandelsterne,

70 Neuerwacht am off’nen Ozean,

Stralst du uns in königlicher Ferne,

Freies kommendes Jahrhundert! an.

Staunend kennt der große Stamm sich wieder,

Millionen knüpft der Liebe Band;

75 Glühend steh’n, und stolz, die neuen Brüder,

Stehn und dulden für das Vaterland;

Wie der Epheu, treu und sanft umwunden,

Zu der Eiche stolzen Höh’n hinauf,

Schwingen, ewig brüderlich verbunden,

80 Nun am Helden Tausende sich auf.

Nimmer beugt, vom Übermuth belogen

Sich die freie Seele grauem Wahn;

Von der Muse zarter Hand erzogen

Schmiegt sie kün an Göttlichkeit sich an;

85 Götter führt in brüderlicher Hülle

Ihr die zauberische Muse zu,

Und gestärkt in reiner Freuden Fülle,

Kostet sie der Götter stolze Ruh!

Froh verhöhnt das königliche Leben

90 Deine Taumel, niedre feige Lust!

Der Vollendung Ahndungen erheben

Über Glük und Zeit die stolze Brust.

– Ha! getilget ist die alte Schande!

Neuerkauft das angestammte Gut!

95 In dem Staube modern alle Bande,

Und zur Hölle flieht der Übermuth!

Dann am süßen heißerrungnen Ziele,

Wenn der Erndte großer Tag beginnt,

Wenn verödet die Tirannenstühle,

100 Die Tirannenknechte Moder sind,

Wenn im Heldenbunde meiner Brüder

Deutsches Blut und deutsche Liebe glüht;

Dann, o Himmelstochter! sing ich wieder,

Singe sterbend dir das lezte Lied.

Das Prooimion (V. 1-16) der ersten Hymne an die Freiheit behandelt den Begeisterungsvorgang und Aufschwung des Dichter-Ichs zur Gottheit. Das Bild, das die erste Strophe zeichnet, ist m. E. nicht leicht zu greifen: ein Adler, der sich danach sehnt, in den Himmel, „zu der Sterne Bahn“ (V. 2), aufzufliegen, und ein lyrisches Ich, vom „Ungestüm“ seiner „Freuden“ (V. 4) angstachelt „zu majestätischem Gesange“ (V. 3) – beide sind durch einen Vergleich aufeinander bezogen. Das Motiv des Adlerflugs entstammt sowohl biblischer – „Die aber, die dem Herrn vertrauen, / schöpfen neue Kraft, / sie bekommen Flügel wie Adler“ (Jesaja 40, 31) – als auch antiker Tradition. Für Pindar ist „der göttliche Vogel des Zeus“, der Adler, Sinnbild des erhabenen Dichters, der Weisheit verkündet im Unterschied zu denen, die nur „wie Krähen (…) krächzen, was sich nie erfüllt“26. Und „[w]er (…) Pindar zu gleichen trachtet, / schwebt empor auf Schwingen“, schreibt Horaz in seiner sogenannten Pindarode.27 „Wildes Sehnen“ (V. 2) verwandelt sich in Begeisterung; das lyrische Ich schöpft neue Kraft (vgl. V. 5), sich „[ü]ber Wahn und Stolz“ (V. 7), Aberglaube und (Standes- oder Eigen-)Dünkel, emporzuheben – der Phaidros-Leser fühlt sich unwillkürlich an den Höhenflug der gefiederten Seele in das Reich der Wahrheit erinnert28 – und der Begeisterungsvorgang gipfelt in „unaussprechliche[m] Genuß“ (V. 8).

Die zweite Strophe enthüllt den Grund dieser Verwandlung: die liebende Zuwendung („Götterküssen“, V. 11) der „Göttin“ (V. 15) und die Freiheitsbotschaft ihres „Zaubermunde[s]“ (V. 13), den „neugeschaff’nen Sinn“ (V. 14). Diese Botschaft („Kunde“, V. 15) – auf sie richtet sich nun, eingeleitet durch die anaphorisch exponierte Aufforderung „Hört (…) / Hört (…)!“ (V. 15f), alle Aufmerksamkeit – ist Gegenstand der nun folgenden Aretologie. Die Strophen 3 bis 8 (V. 17-64) entfalten in knappen, aber charakteristischen Zügen ein dreistufiges Geschichtsmodell, eine geschichtsphilosophische Triade, bestehend aus einem Ursprungs-, einem Entfremdungszustand und einem dritten Zustand der Um- bzw. Rückkehr zum Ursprung.29

Am Beginn der geschichtlichen Entwicklung steht ein paradiesischer (vgl. V. 24) Ursprungszustand, eine Art Goldenes Zeitalter30, dem die ersten drei Strophen der Aretologie gewidmet sind. Die Menschen leben ohne Konflikte, sorgenfrei (vgl. V. 39f) und naturverbunden (vgl. V. 19f) in einer bukolischen („im Schäferkleide“, V. 17) Landschaft („unter Blumen“, V. 18; „in der Blumenhügel / Kühlem Schatten“, V. 37f) und in Gemeinschaft mit den Göttern (vgl. V. 29f). Auch die Freiheitgöttin ist mitten unter ihnen (vgl. V. 23f). In diesem Ursprungszustand genießt der Mensch seine Freiheit „am Mutterbusen“ der „Natur“ (V. 20).31 Das prägende soziale Verhältnis dieses „[f]riedlich[en]“ (V. 37) Paradieses ist das der „Liebe“ (V. 17). In der vierten Strophe wird das Wort Liebe dreimal wiederholt, im Stropheneingang (V. 25), am Versausgang von V. 27 und im Versinnern von V. 29. Das zeigt, wie sehr Hölderlin Freiheit als ein soziales, als kommunikatives Verhältnis versteht und nicht als etwas ausschließlich Individualistisches.32 Freiheit und Liebe (Zugewandtheit, Wohlwollen, Solidarität) gehören zusammen.33 Der Ursprungszustand des Menschen ist zudem ein Zustand der „Unschuld“ (V. 34), ein Zustand ungezwungener und vermöge der Liebe unerzwungener und daher „schön[er]“ „Tugend“ (V. 36).34

Die sechste Strophe (V. 41-48) thematisiert den Verlust des Paradieses, ein radikaler Bruch („mein Paradies erbebte!“, V. 41) oder besser: Abbruch, der wie eine Katastrophe über die Welt hereinbricht (vgl. V. 42). Die Verse 43 bis 48 sind antithetisch zu den Eingangsstrophen angelegt: die Gottheit wendet sich ab und flieht „in die Himmel“ (V. 46), und statt „Sterne“ (V. 2), „Wärm‘ und Licht“ (V. 28) herrscht nun völlige Dunkelheit („in der Nächte schwarzem Schoos“, V. 43) und statt des Adlers, der zum Himmel steigen will, schwebt nun, als Sinnbild des „Übermuth[s]“ (hybris35) ein „Geier“ (V. 44), also ein Aasfresser, umher. Auch das Blumenmotiv (V. 17, 37) wird wiederaufgenommen, nun aber anaphorisch hervorgehoben – „Welke, Blume! (…) / Welke (…)!“ (V. 47f) – im Kontext von Verwesung, wobei der Singular auch die Lesart, dass die „Blume“ hier für das Paradies als Ganzes steht, nahelegt.

Mit dem Verlust des Paradieses ist ein Entfremdungszustand, die zweite Stufe der Trias, eingetreten, der in der siebten Strophe (V. 49-56) umrissen wird. Der Leitbegriff dieses Zustandes, in dem der Mensch sich selbst fremd geworden ist, sich von seinem Ursprung entfernt hat, ist der des „Gesezes Ruthe“ (V. 49). In dem Wort „Gesez“ schwingt die Bedeutung von gr. nomos (Brauch, Konvention, Übereinkunft), des Gesetzten, bloß willkürlich Festgelegtem, mit – im Unterschied zu dem, was von Natur aus (notwendig) ist (gr. physis).36 Es ist der Zustand einer strafenden („Ruthe“) Gesetzgebung, die Unterwerfung einfordert, folglich Unfreiheit und Zwang produziert. Des „Gesezes Ruthe“ versucht, das verlorene Paradies – das, „was die Liebe schuf“ (V. 50) – wiederherzustellen, ein Versuch, der von vorne herein zum Scheitern verurteilt ist: Das „Gesez“ (der Zwang) versucht, das Zwanglose (das durch Liebe und Freiheit Gewirkte) zu erzwingen, was nicht gelingen kann. Der Mensch, der, den Zwängen unterworfen, diesen Zusammenhang nicht durchschaut, ist nichts anderes als ein „blinder Sklave“ (V. 55), und die Welt, in der er lebt, ein „Nichts“ (V. 56).

Auf welche konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse mit der Herrschaft der „Ruthe“ des „Gesezes“ angespielt werden soll – eine rigoristische Gesetzestheologie, die einen strafenden Gott oder überhaupt einen dogmatisch-tyrannischen „Geist“, eine Denkart, die „in schwarzen Ungewittern“ (V. 53) ‚denkt‘, propagiert, oder eine selbstherrliche, absolutistische Gerichtsbarkeit, die, statt Gerechtigkeit walten zu lassen, mit „dem Racheschwerdte“ (V. 54) ihren autokratisches Willen durchsetzt, oder beides –, bleibt unklar. Die Rede, die Hölderlin seiner Freiheitsgöttin in den Mund legt, verbleibt im Bereich vager Allusionen. Wäre er – abgesehen davon, dass das bloß Andeutungshafte dem Leser Raum gibt für eigene Assoziationen – konkreter geworden, hätte ihm das möglicherweise einen ‚Democratismus‘Verdacht eingebracht.37 – So viel jedoch ist klar: Der Abgrund, in den die Welt nach dem Zerbersten des Paradieses geraten ist, dieser Orkus eines „Nichts“, ist sowohl Urteil über den bisherigen Verlauf der Geschichte als auch Gegenwartsdiagnose.

Dabei bleibt es jedoch nicht. Die „[f]roh[e] und göttlichgroß[e] (…) Kunde“ (V. 65) der Göttin ist, dass dieser Zustand der Entfremdung überwunden werden kann und muss. Mit der Verheißung der Freiheit und – wieder in dreifacher Nennung (V. 57, 59 u. 63) – der Liebe wird die Gegenwart relativiert und kann auf eine bessere Zukunft, ein erneuertes Paradies hin transzendiert werden38; und genau das ist es, was die Freiheitsgöttin in der achten Strophe (V. 57-64) als dritten Zustand der Trias in Aussicht stellt.

Die Verheißung, mit der die Aretologie schließt, liefert den Einstieg in die Parainese (vgl. V. 65). Aufgabe der nun einsetzenden Mahnrede, die sich über die nächsten drei Strophen (V. 65-88) erstreckt, ist es, die „neuen Brüder“ (V. 75) zu motivieren, durch „Kraft und That“ (V. 66) an der Realisierung des „neugeschaff’nen Sinn[s]“ (V. 14), an der Wiederherstellung bzw. Erneuerung des Paradieses der Freiheit und der Liebe, die sich bereits ankündigt (vgl. die anaphorisch verklammerten Verse 67 u. 68), mitzuwirken. Anvisiert wird ein „[f]reies kommendes Jahrhundert“ (V. 72).

Das solidarische Zusammenstehen der „neuen Brüder“ (V. 75) ist eine deutliche Anspielung auf das Brüderlichkeitsideal der Französischen Revolution, und für den Leser, der diese Anspielung versteht, schwingen die beiden anderen Schlagworte der Revolutionäre, Freiheit und Gleichheit, mit. In diesen Zusammenhang ist auch das Wort „Vaterland“ im darauf folgenden Vers (V. 76) einzuordnen. Der Begriff ist bei Hölderlin „nicht national“ oder gar nationalistisch zu verstehen, „sondern als ein ideelles geistiges Vaterland“39. Pierre Bertaux bemerkt dazu, dass „im Wortgebrauch der Zeit die Antithese ‚Aristokrat – Patriot‘ galt. Das gibt den Ton an für die spätere Bedeutung des Wortes Vaterland bei Hölderlin. Aristokraten, Untertanen haben keine patrie. Nur freie Menschen haben ein Vaterland; das stiftet erst die Revolution; die Welt der Aristokraten ist eine internationale, unpatriotische Welt.“40

Das Band der Liebe (vgl. V. 74) schafft Brüderlichkeit und diese wiederum gibt Kraft, zu „dulden für das Vaterland“ (V. 76). Und das „Vaterland“ ist das ideelle Land der Freiheit, Gleichheit und – wiederum – der Brüderlichkeit. Die Bewegung, die hier beschrieben wird, ist gewissermaßen zirkulär bzw. selbstbezüglich: Aus der Brüderlichkeit erwächst die Kraft, für diese einzustehen („steh’n, und stolz die neuen Brüder, / Stehn und dulden“, V. 75f), oder anders gesagt: Die brüderliche Solidarität schöpft aus sich selbst heraus ihre Kraft und ihr Heldentum (vgl. V. 77-80).

Der Gedanke der Brüderlichkeit zieht sich leitmotivisch durch den gesamten Parainese-Teil (vgl. V. 75, 79 u. 85). Er bezieht sich auch, wie in der elften Strophe entwickelt wird, auf das Verhältnis zur Religion: Die „freie Seele“ (V. 82), d.h. die von „Übermuth“ (V. 81) und „grauem Wahn“ (V. 82) befreite Seele, ist auch im religiösen Sinne frei; sie kennt keinen religiösen Despotismus. Ihre „Götter“ (V. 85, 88) sind keine jenseitigen Autoritäten, die Gehorsam und Unterwerfung unter ihren göttlichen Willen verlangen. Die Religion der „freie[n] Seele“ ist eine durch die „Muse“ (V. 83, 86) – die Phantasie (?) – vermittelte „Göttlichkeit“ (V. 84). Zur Erläuterung dessen kann man heranziehen, was Hölderlin in seiner Mitte September 1790 vorgelegten Magisterarbeit Geschichte der schönen Künste unter den Griechen über die Religion der Griechen in Abgrenzung zu der des Orients, speziell der der Ägypter, schreibt:

„Die Phantasie, die sich (…) mit Erdichtungen und Personifikationen schadlos hält, macht das schauerlich erhabene Religionssystem der Aegypter menschlicher: der freie heitere Grieche konnte sich nicht gewöhnen an die gebieterische und zum Theil fürchterliche Dämonen des Orients, dessen Carakter überhaupt strenge Monarchie unter seinen eigenthümlichen Merkmahlen hat, mag nun der Monarch ein Dämon oder ein Mensch sein. Der Grieche dichtete seinen Göttern körperliche Schönheit an, weil sie einer seiner nationellen Vorzüge war: er gab ihnen fröliche Laune, gemischt mit männlichem Ernst, weil das sein Eigenthum war: er gab ihnen Empfänglichkeit für das Schöne, ließ sie um der Schönheit willen zur Erde niedersteigen, weil er von sich schloß, und so alles ganz natürlich fand. So wurden seine Heroen Göttersöhne; und so entstanden die Mythen.“41

Die abschließende Conclusio-Partie (V. 89-104) liefert einen Ausblick in die Zukunft. Ein neues, verwandeltes Bewusstsein, ein neuer Blick auf die sklavische Gegenwart („die alte Schande“, V. 93) lässt ahnen, was kommen muss („der Vollendung Ahndungen“, V. 91), über alles Unbeständige (das „Glük“, fortuna) und über die Gegenwart („Zeit“, V. 92) hinweg: die Wirklichkeit einer solidarischen, freiheitlichen Gesellschaft ohne hybriden „Übermuth“ (V. 96) und autoritären Zwang („Bande“, V. 95, hier wohl im Sinne von ‚Fesseln‘). Dieser geschichtsphilosophische Optimismus führt in den quasi-utopischen Raum eines „königliche[n] Leben[s]“ (V. 89), jedoch ohne dass dieser Raum konkret ausgestaltet wird; was die „Vollendung“ der Geschichte betrifft, bleibt es bei „Ahndungen“. Ex negativo ist jedoch klar: Die „Tirannenstühle“ werden „verödet“ (V. 99) sein, es wird keine Tyrannen und folglich auch keine „Tirannenknechte“ (V. 100) mehr geben. Abgesehen davon ist das, was kommt, wenn die Freiheit, die in brüderlicher Liebe gründet, Wirklichkeit wird, noch ein „off’ne[r] Ocean“ (V. 70).

(Zweite) Hymne an die Freiheit42

Wonne säng ich an des Orkus Thoren,

Und die Schatten lehrt ich Trunkenheit,

Denn ich sah, vor tausenden erkohren,

Meiner Göttin ganze Göttlichkeit;

5 Wie nach dumpfer Nacht im Purpurscheine

Der Pilote seinen Ocean, Wie die Seeligen Elysens Haine,

Staun‘ ich dich geliebtes Wunder! an.

Ehrerbietig senkten ihre Flügel,

10 Ihres Raubs vergessen, Falk und Aar,

Und getreu dem diamantnen Zügel

Schritt vor ihr ein trozig Löwenpaar;

Jugendliche wilde Ströme standen,

Wie mein Herz, vor banger Wonne stumm;

15 Selbst die künen Boreasse schwanden,

Und die Erde ward zum Heiligtum.

Ha! zum Lohne treuer Huldigungen,

Bot die Königin die Rechte mir,

Und von zauberischer Kraft durchdrungen

20 Jauchzte Sinn und Herz verschönert ihr;

Was sie sprach, die Richterin der Kronen,

Ewig tönts in dieser Seele nach,

Ewig in der Schöpfung Regionen –

Hört, o Geister, was die Mutter sprach!

25 „Taumelnd in des alten Chaos Woogen,

Froh und wild, wie Evans Priesterin,

Von der Jugend küner Lust betrogen,

Nannt‘ ich mich der Freiheit Königin;

Doch es winkte der Vernichtungsstunde

30 Zügelloser Elemente Streit;

Da berief zu brüderlichem Bunde

Mein Gesez die Unermeßlichkeit.

Mein Gesez, es tödtet zartes Leben,

Künen Muth, und bunte Freude nicht,

35 Jedem ward der Liebe Recht gegeben,

Jedes übt der Liebe süße Pflicht;

Froh und stolz in ungestörtem Gange

Wandelt Riesenkraft die weite Bahn,

Sicher schmiegt im süßen Liebesdrange

40 Schwächeres der großen Welt sich an.

Kann ein Riese meinen Aar entmannen?

Hält ein Gott die stolzen Donner auf?

Kann Tyrannenspruch die Meere bannen?

Hemmet Tyrannenspruch der Sterne Lauf?

45 Unentweiht von selbsterwählten Götzen,

Unzerbrüchlich ihrem Bunde treu,

Treu der Liebe seeligen Gesezen,

Lebt die Welt ihr heilig Leben frei.

Mit gerechter Herrlichkeit zufrieden

50 Flammt Orions helle Rüstung nie

Auf die brüderlichen Tyndariden,

Selbst der Löwe grüßt in Liebe sie;

Froh des Götterlooses, zu erfreuen,

Lächelt Helios in süßer Ruh

55 Junges Leben, üppiges Gedeihen

Dem geliebten Erdenrunde zu.

Unentweiht von selbsterwählten Götzen,

Unzerbrüchlich ihrem Bunde treu,

Treu der Liebe seeligen Gesezen,

60 Lebt die Welt ihr heilig Leben frei.

Einer, Einer nur ist abgefallen,

Ist gezeichnet von der Hölle Schmach;

Stark genug, die schönste Bahn zu wallen,

Kriecht der Mensch am trägen Joche nach.

65 Ach! er war das göttlichste der Wesen,

Zürn‘ ihn nicht, getreuere Natur!

Wunderbar und herrlich zu genesen

Trägt er noch der Heldenstärke Spur; –

Eil‘, o eile, neue Schöpfungsstunde,

70 Lächle nieder, süße güldne Zeit!

Und im schöner’n, unverlezten Bunde,

Feire dich die Unermeßlichkeit.“

Nun, o Brüder! wird die Stunde säumen?

Brüder! um der tausend Jammernden,

75 Um der Enkel, die der Schande keimen,

Um der königlichen Hofnungen,

Um der Güter, so die Seele füllen,

Um der angestammten Göttermacht,

Brüder ach! um unsrer Liebe willen

80 Könige der Endlichkeit! erwacht! –

Gott der Zeiten! in der Schwüle fächeln

Kühlend deine Tröstungen uns an;

Süße rosige Gesichte lächeln

Uns so gern auf öder Dornenbahn;

85 Wenn der Schatten väterlicher Ehre,

Wenn der Freiheit lezter Rest zerfällt,

Weint mein Herz der Trennung bittre Zähre

Und entflieht in seine schön’re Welt.

Was zum Raube sich die Zeit erkohren,

90 Morgen steht’s in neuer Blüthe da;

Aus Zerstörung wird der Lenz gebohren,

Aus den Fluthen stieg Urania;

Wenn ihr Haupt die blaichen Sterne neigen,

Strahlt Hyperion im Heldenlauf –

95 Modert, Knechte! Freie Tage steigen

Lächelnd über euern Gräbern auf.

Lange war zu Minos ernsten Hallen

Weinend die Gerechtigkeit entfloh’n –

Sieh! in mütterlichem Wohlgefallen

100 Küßt sie nun den treuen Erdensohn;

Ha! der göttlichen Catone Manen

Triumphiren in Elysium,

Zahllos weh’n der Tugend stolze Fahnen,

Heere lohnt des Ruhmes Heiligtum.

105 Aus der guten Götter Schoose reegnet

Trägen Stolze nimmermehr Gewinn,

Ceres heilige Gefilde seegnet

Freundlicher die braune Schnitterin,

Lauter tönt am heißen Rebenhügel,

110 Muthiger des Winzers Jubelruf,

Unentheiligt von der Sorge Flügel

Blüht und lächelt, was die Freude schuf.

Aus den Himmeln steigt die Liebe nieder,

Männermuth, und hoher Sinn gedeiht,

115 Und du bringst die Göttertage wieder,

Kind der Einfalt! süße Trauligkeit!

Treue gilt! und Freundesretter fallen,

Majestätisch, wie die Ceder fällt,

Und des Vaterlandes Rächer wallen

120 Im Triumphe nach der bessern Welt.

Lange schon vom engen Haus umschlossen,

Schlummre dann in Frieden mein Gebein! –

Hab‘ ich doch der Hofnung Kelch genossen,

Mich gelabt am holden Dämmerschein!

125 Ha! und dort in wolkenloser Ferne,

Winkt auch mir der Freiheit heilig Ziel!

Dort, mit euch, ihr königlichen Sterne,

Klinge festlicher mein Saitenspiel!

Hölderlin erwähnt die zweite Freiheitshymne in einem undatierten, vermutlich in der zweiten Aprilhälfte oder Ende August 1792 geschriebenen Brief an Neuffer43, doch darüber, warum er das Freiheitsthema ca. ein Jahr nach der ersten Hymne noch einmal aufgreift, sind keine direkten Äußerungen überliefert. Auch das gedankliche Gerüst – Begeisterungsvorgang, Auftritt bzw. Rede der Freiheitsgöttin, Appell an die „Brüder“ (V. 73) und Ausblick – wird beibehalten, allerdings setzt Hölderlin andere bzw. neue Akzente.

Das motivische Arsenal ist in der zweiten Hymne deutlicher, als das in der ersten der Fall war, auf die griech.-röm. Antike bzw. deren Mythologie ausgerichtet. Erwähnt werden im Einzelnen: „Orkus“ (V. 1), das Totenreich, in dem die Sterblichen als „Schatten“ (V. 2) existieren; „Elysens Haine“ (V. 7) bzw. „Elysium“ (V. 102), der Ort, an den die antiken Helden, die Außerordentliches geleistet haben, entrückt werden; „Boreasse“ (V. 15), eine Anspielung auf gr. Boréas, in der griech. Mythologie eine Personifikation des rauen, eisigen Nordwinds; „Evans Priesterin“ (V. 26), Evan ist ein Kultname des Dionysos, dessen Priesterinnen, die Mänaden, ihn in ekstatischer Verzückung („Froh und wild“, ebd.) begleiten; die Formulierung „Zügelloser Elemente Streit“ (V. 30, vgl. „der Elemente Wut“, 1. Hymne, V. 42) ist wohl eine Anspielung auf die auf Empedokles zurückgehende Vier-Elemente-Lehre (Feuer, Erde, Wasser, Luft); ferner die Sternbilder des „Orion“ (V. 50), des mythischen Jägers, der „Tyndariden“ (V. 51) Kastor und Pollux (Inbegriff brüderlicher Freundschaft) und des nemeischen „Löwe[n]“ (V. 52), der von Herakles erwürgt wurde; der Sonnengott „Helios“ (V. 54) bzw. „Hyperion“ (V. 94); Hesiods goldenes Zeitalter (vgl. V. 70 u. Anm. 30); „Urania“, Beiname der aus Meerschaum, „[a]us den Fluthen“ (V. 92) geborenen Aphrodite / Venus44; „Minos“ (V. 97), der sagenhafte König von Kreta, der nach seinem Tode wegen seiner Gerechtigkeit Totenrichter in der Unterwelt wurde; der „Catone Manen“ (V. 101), d.h. die Geister bzw. Seelen („Manen“) der berühmten Römer Marcus Portius Cato Censorius (234-149 v. Chr.) und Marcus Portius Cato Uticensis (95-46 v. Chr.); schließlich „Ceres“ (V. 107), die röm. Göttin des Getreideanbaus. Neben dieser antiken Staffage werden aber auch Motive der ersten Freiheitshymne, wie etwa der „Aar“ (V. 10, vgl. 1. Hymne, V. 1), der „Ocean“ (V. 6, vgl. 1. Hymne, V. 70) oder das „Vaterland“ (V. 119, vgl. 1. Hymne, V. 76), wiederaufgenommen. Nach wie vor geht es um „Freiheit“ (V. 86, 126) – der Titel der Hymne wäre sonst auch verfehlt –, um „Liebe“ (V. 35f, 39, 47, 52, 59, 79, 113) und um deren Zusammenhang. Interessant sind jedoch die neuen Akzente, die Hölderlin in der zweiten Freiheitshymne setzt.

Das Prooimion (Strophe 1 bis 3) behält die Begeisterungstopik bei: ein Gefühl der „Wonne“ (V. 1), das sich selbst am Eingang des Totenreichs einstellte, ein „Pilote“ (Steuermann), der „seinen Ocean“ (V. 6) erblickt „nach dumpfer Nacht“ (V. 5), „Elysens Haine“ (V. 7) – das Dichter-Ich sucht mittels derartiger Vergleiche seiner Verzücktheit beim Anblick der Gottheit Ausdruck zu verleihen. Im Unterschied zur ersten Freiheitshymne wird das lyrische Ich jedoch nicht in die Sphäre der Gottheit entrückt, um dort ihre Botschaft zu empfangen (vgl. 1. Hymne, V. 7, 9), sondern die Göttin steigt in einer heroischen Epiphanie, begleitet von einem an „diamantene[m] Zügel“ (V. 119 geführten „Löwenpaar“ (V. 12), zur „Erde“ herab, die sich dort, wo sie erscheint, in ein „Heiligtum“ (V. 16) verwandelt. Die zweite Strophe hebt insbesondere die Fähigkeit der Göttin, die Welt zu verwandeln, Heil zu stiften45 – oder, ins Subjektive gewendet, die Fähigkeit, unter dem Gesichtspunkt der Freiheit die Welt mit anderen Augen zu sehen bzw. zu bestaunen (vgl. V. 8) –, hervor: Raubvögel („Falk und Aar“, V. 9), die von ihrer Beute ablassen und sich ihr zuwenden (vgl. V. 9f); kraftvoll („trozig“, V. 12) auftretende Löwen, die sich dennoch bereitwillig zügeln lassen (vgl. V. 11f); Wildheit, die sich in „Wonne“ (V. 14), in ein stilles („stumm“, ebd.) Glücksgefühl verwandelt; und raue Winde („Boreasse“, V. 15), die mit dem Erscheinen der Göttin abklingen. Die Freiheitsgöttin selbst wird ihrem heroischen Auftreten gemäß als „Richterin der Kronen“ (V. 21) vorgestellt, d.h., dass sich, liest man „Kronen“ als Insigne von Macht, die Mächtigen daran messen lassen müssen, wie viel Freiheit sie gewähren. Macht, so ließe sich diese Textstelle weiterdenken, rechtfertigt sich nur im Horizont von Freiheit, nur insofern sie Freiheit ermöglicht und sichert. Aber die Freiheitsgöttin ist offenbar nicht gekommen, um zu richten, sondern um dem enthusiasmiertem Dichter-Ich, dem sie „die Rechte“ (V. 18) bietet – kein Machtverhältnis also, sondern ein freundschaftlich-partnerschaftliches An-die-Hand-Nehmen –, ihre Botschaft mitzuteilen, die im Folgenden entfaltet wird.

Im Mittelpunkt der Aretologie (Strophe 4 bis 12) steht das von der Göttin gestiftete „Gesez“ (V. 22f) der Freiheit. Das ist neu, verglichen mit der ersten Freiheitshymne, die nur „des Gesezes Ruthe“ (V. 49), den strafenden Zwangscharakter des Gesetzes, kennt. Um dieses „Gesez“ zu erläutern, erfährt auch das triadische Modell der ersten Hymne eine erste Variation. Der anfängliche Zustand ist nun nicht mehr ein paradiesischer Urzustand, sondern das „alte Chaos“ (V. 25), ein Zustand – beschrieben als „[t]aumelnd“ (ebd.), „wild“ (V. 26) wie eine Mänade – „[z]ügelloser Elemente Streit“ (V. 30), der erst durch das „Gesez“ (V. 32) in eine Ordnung gebracht wird.46 Das „Gesez“ der Freiheitsgöttin, dass diese Ordnung stiftet, ist aber kein Zwangsgesetz, denn „es tödtet zartes Leben, / Künen Muth, und bunte Freude nicht“ (V. 33f), vielmehr stiftet es Harmonie, Einheit des Verschiedenen: Zartheit und Mut, Starkes (vgl. V. 38) und „Schwächeres“ (V. 40) fügt sich zusammen, „schmiegt“ (V. 39) sich aneinander an. Das Band, das diese Verbundenheit, diesen „Bund“ (V. 46) ins Leben setzt, ist die „Liebe“ (V. 35f, 39, 47). Vöhler formuliert, bezogen auf das Gesetz der Freiheit, sehr treffend: „Das Gesetz erlaubt die freie Selbstentfaltung des individuell unterschiedenen Lebens in einem harmonischen Ganzen.“47

Die durch das Freiheitsgesetz ins Dasein gerufene Welt ist größer und dauerhafter als alles, was durch „Tyrannenspruch“ (V. 43f) von „selbsterwählten Götzen“ (V. 45) – von falschen Göttern also, die sich selbst dazu aufgeworfen haben – ins Werk gesetzt bzw. erzwungen werden kann. Das harmonische Prinzip greift über das Irdische ins Kosmische hinaus: Der nächtliche Sternenhimmel wird zur Allegorie freien Weltlebens; „Orion“, der Jäger, verschont die „Tyndariden“, die ‚Zwillinge‘ Kastor und Pollux, die ihrerseits vom Sternbild des Löwen „in Liebe“ gegrüßt werden (V. 49-52), und am Tage „[l]ächelt“ die Sonne auf die Erde herab (V. 53-56). Hier schont man einander, grüßt einander, lächelt einander zu. Das Gesetz der Freiheit durchwirkt das Weltgeschehen, weshalb das „Leben“, das Weltleben, „heilig“ (V. 48, 60) – heil, unversehrt – genannt wird. Hölderlin denkt Welt bzw. Natur nicht mechanistisch als naturgesetzlich determinierten Funktionszusammenhang (Freiheit hätte darin keinen Platz), sondern als harmonische Ganzheit; deshalb kann er Freiheit darin ansiedeln.

Während die „getreuere Natur“ (V. 66) dem Gesetz der Freiheit gefolgt ist, ist allein der Mensch („Einer, Einer nur…“) davon „abgefallen“ (V. 61). Dieser Aspekt ist, verglichen mit der ersten Freiheitshymne, ebenfalls neu. Während dort der Übergang in den Entfremdungszustand das ganze „Paradies erbeb[en]“ (1. Hymne, V. 41) lässt, hat in der zweiten Hymne lediglich der Mensch mit dem Gesetz der Freiheit gebrochen und sich und seinen „selbsterwählten Götzen“ (V. 57) eine knechtische Sonderwelt, eine „Hölle“ (V. 62), ein „träge[s] Joch“ (V. 64) geschaffen, einen deformierten Bereich aus tyrannischer Macht und sklavischer Unterwerfung. Jedoch besitzt er auch die Kraft, sich aus diesem Zustand zu befreien (vgl. V. 63) und sich selbst in einer „neue[n] Schöpfungsstunde“ (V. 69) ein neues Goldenes Zeitalter, „eine süße güldne Zeit“ (V. 70) zu erschaffen. Allerdings ist es nicht wie noch in der ersten Hymne die Göttin selbst, die diesen Aufbruch in die neue Zeit, dieses – so könnte man vielleicht sagen – Erlösungsgeschehen in Gang setzt (vgl. 1. Hymne, V. 67f) bzw. bereits in Gang gesetzt hat (vgl. ebd., V. 67f), sondern der Mensch muss dies aus eigener Kraft tun, muss selbst mit „Heldenstärke“ (V. 68) die Initiative ergreifen.

Mit dem Appell an den Heldenmut („Nun, o Brüder! … erwacht!“, V. 73ff) setzt die Parainese (Strophe 10 bis 12) ein. Die Euphorie der ersten Hymne („Schon beginnt … / Schon entkeimt …“, V. 67f) ist nun allerdings verhaltener. Apostrophiert wird nun ein „Gott der Zeiten“ (V. 81); er ist sowohl kairos48, ein ‚Gott‘ des rechten Augenblicks, den es zu ergreifen gilt – „Nun, o Brüder! wird die Stunde säumen?“ (V. 73) –, als auch ein ‚Gott‘ des Wandels, der immer wieder neu („in neuer Blüthe“, V. 90) entstehen lässt, was zuvor ein Raub der Zeit (vgl. V. 89) geworden ist. Das gilt auch für den Weg der Verwirklichung der Freiheit, den die „Brüder“ (V. 73) gehen müssen. Auch hier wird es Rückschläge geben, „wenn der Freiheit lezter Rest zerfällt“ (V. 86). Und doch: Was zerstört ist, kann neu entstehen. Dafür steht der Mythos der Aphrodite, die „[a]us den Fluthen stieg“ (V. 92). Über Aphrodite, venus urania, schreibt Karl Philipp Moritz in seiner 1795 erschienenen Götterlehre:

„Die dem Uranos entnommene Zeugungskraft befruchtet das Meer, aus dessen Schaum Aphrodite, die Göttin der Liebe, emporsteigt. – Aus Streit und Empörung (…) entwickelt und bildet sich das Schöne.“49

Die Hymne endet (Conclusio, Strophe 13 bis 16) mit visionären Ausblicken in eine „besser[e] Welt“ (V. 120). Wiederkehrende „Göttertage“ (V. 115), die Rückkehr des sorgenfreien (vgl. V. 111) Goldenen Zeitalters, in dem alles „[b]lüht und lächelt, was die Freude schuf“ (V. 112). Die letzte Strophe allerdings dämpft – so scheint es – die erwartungsvolle Vorfreude auf das Kommende wieder etwas ab. Für das Dichter-Ich ist das „heilig Ziel“, die „Freiheit“ (V. 126), zwar gut sichtbar – der Himmel ist „wolkenlos“ –, aber doch in weite „Ferne“ (V. 125) gerückt:

„Ha! und dort in wolkenloser Ferne,

Winkt auch mir der Freiheit heilig Ziel!“

Der Weg zur Freiheit ist lang.

———

1 Zu Hölderlins Tübinger Hymnik liegt eine instruktive Studie vor: Martin Vöhler, „Danken möcht‘ ich, aber wofür?“. Zur Tradition und Komposition von Hölderlins Hymnik, München 1997 [künftig zitiert als: Hölderlins Hymnik]. – Vöhler zählt zur Gruppe der Tübinger Hymnen:

„1790/91: Hymne an die Göttin der Harmonie, Hymne an die Muse, erste Hymne an die Freiheit.

1791/92: Fragment der Hymne an den Genius Griechenlands, Hymne an die Menschheit, Hymne an die Schönheit, zweite Hymne an die Freiheit, Hymne an die Freundschaft, Hymne an die Liebe, Hymne an den Genius der Jugend.

1792/93: Dem Genius der Kühnheit. Eine Hymne“ (S. 115).

Zur genaueren Datierung der einzelnen Hymnen siehe die der Textwiedergabe jeweils vorangestellten editorischen Bemerkungen in: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. ‚Frankfurter Ausgabe‘. Historisch-kritische Ausgabe hrsg. v. D. E. Sattler, Bd. 2. Lieder und Hymnen, hrsg. v. D. E. Sattler u. Wolfram Groddeck, Frankfurt a.

M. 1978 [Werke und Briefe Hölderlins werden im Folgenden unter Angabe von Band und Seitenzahl nach dieser Ausgabe zitiert als: FHA.]

2 Zur Interpretation von Griechenland. An Gotthold Stäudlin. (FHA 2, S. 199ff) siehe Hölderlins Hymnik, S. 157ff. – Zur gedanklichen Konzeption der Tübinger Hymnik schreibt Vöhler zusammenfassend an anderer Stelle: „Anfang und Ende der Tübinger Hymnen bilden einen starken Kontrast: die Gedichtreihe beginnt mit der Hymne an die Göttin der Harmonie, sie endet mit der Elegie Griechenland. An St. Am Beginn steht das erwartungsvolle Konzept einer universalen Harmonie, am Ende der elegische Blick auf die griechische Antike. Zwischen Anfangs- und Endpunkt vollzieht sich ein Prozess zunehmender

Desillusionierung in der Einschätzung der eigenen Zeit und ihrer Möglichkeiten. Andererseits entwickelt H[ölderlin] Gegenbilder harmonischen Lebens, die er der griechischen Antike zuordnet. So bahnt er sich mit den Hymnen einen Zugang zur Geschichtsphilosophie, der sukzessive entwickelt wird, bis er schließlich zu einem unversöhnlichen Bruch führt“ (Martin Vöhler, Frühe Hymnen, in: Johann Kreuzer (Hg.), Hölderlin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 2. revidierte und erweiterte Aufl., Berlin 2020, S. 312 [künftig zitiert als: HHb]).

3 Friedrich Beißner (Hg.), Stuttgarter Hölderlin Ausgabe. Siebenter Band. Dokumente. Hrsg. v. Adolf Beck. Erster Teil. Briefe an Hölderlin. Dokumente 1770-1793, Stuttgart 1968, S. 443 [künftig zitiert als St.A., Bd. 7/1].

4. Vgl. ebd., S. 444f.

-

Ebd., S. 445. – Zur negativen Konnotation des Demokratie-Begriffs, insbesondere bei Platon, siehe den Artikel demokratia in: Christoph Horn / Christoph Rapp (Hg.) Wörterbuch der antiken Philosophie, München 2002 [künftig zitiert als: WdaPh].

-

Beispielsweise handelt es sich bei der überlieferten Anekdote, der zufolge Tübinger Stiftler – und darunter möglicherweise auch Hölderlin – „auf eine Wiese unweit Tübingen gezogen [seien] und (…) dort einen Freiheitsbaum aufgerichtet“ (ebd., S. 450) hätten, aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Gerücht (vgl. ebd., S. 451).

-

Eine geraffte Darstellung von Hölderlins Verhältnis zur Französischen Revolution bietet Vöhler (Hölderlins

Hymnik, S. 159ff). – Auf den Wirbel, den Pierre Bertaux‘ These, die dieser u.a. in Hölderlin und die Französische Revolution (Frankfurt a.M. 1969) vertreten hat, Hölderlin sei ein radikaler Jakobiner gewesen, in der HölderlinForschung ausgelöst hat, kann hier nicht eingegangen werden.

-

FHA, Bd. 19. Stammbuchblätter, Widmungen und Briefe II, hrsg. v. D. E. Sattler u. Anja Ross, Frankfurt a.M. / Basel 2007, S. 142.

-

Ebd., S. 148.

-

Ebd., S. 153.

-

Ebd., S. 154. – Ähnlich auch eine Notiz vom 16. Aug. 1794 zur Hinrichtung Robespierres, ebenfalls in einem Brief an Carl Gock:

„(…) Daß Robbespierre den Kopf lassen mußte, scheint mir gerecht, und vielleicht von guten Folgen zu seyn. Laß erst die beiden Engel, die Menschlichkeit und den Frieden, kommen, was die Sache der Menschheit ist, gedeihet dann gewiß! Amen“ (ebd., S. 196).

-

Ebd., S. 270f. – J. G. Ebel war Arzt und Naturforscher, von 1796 bis 1802 hielt er sich in Paris auf.

-

Ebd., S. 343. – Sinclair, ein republikanisch gesinnter Demokrat, ab 1796 in Diensten der Landgrafschaft Hessen-Homburg, mit dem Hölderlin seit März 1795 befreundet ist, bleibt bis zur Einweisung des Dichters in das Autenriethsche Klinikum im September 1806 mit ihm in engem Kontakt. Von September 1798 bis Juni 1800 und dann wieder von Juni 1804 bis September 1806 hält sich Hölderlin in Homburg und somit zumeist in Sinclairs Nähe auf. Ende Februar 1805 wird Sinclair wegen eines Gesprächs, das er im Juni 1804 in Stuttgart mit politischen Gesinnungsgenossen geführt haben und bei dem es um die Planung eines revolutionären Staatsstreichs in Württemberg gegangen sein soll, in Homburg verhaftet, ins württembergische Ludwigsburg verbracht und des Hochverrats angeklagt. Hölderlin, der sich zu dieser Zeit in Homburg aufhält und der als Mitwisser der angeblichen Verschwörung in Frage kommt, kann nur auf Grund eines ärztlichen Gutachtens, das seine schwer angeschlagene psychische Gesundheit bescheinigt, aus dem Prozess herausgehalten werden, der letztlich für Sinclair ergebnislos und mit dessen Haftentlassung im Juli 1805 endet. – Siehe dazu: Werner Kirchner, Der Hochverratsprozess gegen Sinclair. Ein Beitrag zum Leben Hölderlins, Marburg / Lahn 1949. Allgemein zur Biographie Hölderlins siehe HHb, S. 15ff sowie Adolf Beck / Paul Raabe (Hg.), Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild, Frankfurt a.M. 1970.

-

Vgl. St.A., Bd. 7/1, S. 448ff, insbesondere auch den eher skeptischen Kommentar in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der dort angeführten Quellen.

-

Ebd., S. 448.

-

Ebd., S. 395. 17 Ebd., S. 396.

-

Ebd., S. 396f. – Die Kastalische Quelle ist in der Antike eine Apollon und den Musen geweihte Quelle in der Nähe Delphis, die für rituelle Reinigungen benutzt wurde.

-

So Vöhler im Anschluss an A. Beck (vgl. Hölderlins Hymnik, S. 172, Anm. 2). Eine Äußerung Magenaus vermittelt jedoch eher einen gegenteiligen Eindruck: „Tübingen war nicht empfänglich für die Gesänge der Dichtkunst. Unsere Kunst war nicht selten zum Gespötte, und nur ein ser edler Eiffer arbeitet sich die Wespen-Schwärme der Thorheit hindurch“ (St.A., Bd. 7/1, S. 395).

-

Bis auf die Hymne Dem Genius der Kühnheit, die in Schillers Neuer Thalia erscheint, und die Fragment gebliebenen Hymne an den Genius Griechenlands erscheinen auch die übrigen Tübinger Hymnen in den beiden von Stäudlin herausgegebenen Sammlungen. Den Kontakt zu Stäudlin hatte Neuffer, der sich mit dessen Schwester Rosine Stäudlin verlobte, hergestellt. Nach Christian Friedrich Daniel Schubarts Tod im Oktober 1791 übernimmt Stäudlin die Redaktion von dessen Chronik, er sympathisiert mit der Französischen Revolution, die Zeitschrift wird im Sommer 1793 verboten, im September 1794 nimmt sich Stäudlin das Leben. Hölderlins Verhältnis zu Stäudlin wird ein sehr freundschaftliches gewesen sein. Hölderlin widmet ihm die wohl noch 1793 entstandene Elegie Griechenland. In der am 15. Nov. 1791 erschienenen Ausgabe der Chronik findet sich unter der Rubrik Dichtkunst folgender Satz: „Wie ausserordentlich reichen Stoff zu kühnen, auf alle Welt wirkenden Dichterwerken gibt nicht seit mehrern Jahren der Geist der Zeiten! und wie wenig wird er benutzt!“ (91. Stück, S. 749; zitiert nach: https://books.google.de/books?id=kw1GAAAAcAAJ&pg). Wie ein Reflex auf Stäudlins „Geist der Zeiten“, dem Zeitgeist, wirkt in Hölderlins zweiter Freiheitshymne die Rede vom „Gott der Zeiten“ (V. 81), vom kairos, vom rechten Augenblick, vom Ergreifen der günstigen Gelegenheit – es ist der Augenblick der Revolution, der Erneuerung (vgl. V. 89f), auf den Hölderlin den „Geist der Zeiten“ zuspitzt. – Zur Biographie Stäudlins siehe Werner Volke, Gotthold Friedrich Stäudlin. Lebensdokumente und Briefe, Stuttgart 1999.

-

Auch in den übrigen Tübinger Hymnen werden Ideale bzw. Werte, abstrakte Begriffe jedenfalls – die Harmonie, die Muse, der Genius Griechenlands, die Menschheit, die Schönheit, die Freundschaft, die Liebe, der Genius der Jugend, der Genius der Kühnheit – zu Gottheiten hypostasiert. Über den Status dieser Gottheiten ist in der Forschung hier und da gerätselt worden (vgl. HHb, S. 309f). Wolfgang Binder etwa spricht von „obersten Werten“, die aber als „Entwürfe des wertsetzenden Menschen“ nur subjektive Geltung beanspruchen könnten, weshalb Hölderlin sie habe objektivieren wollen, indem er zum einen in den Hymnen „ihre weltgestaltenden Wirkungen“ habe aufzeigen wollen und indem er sie zum anderen „zu Göttern mythisiert“ habe (Wolfgang Binder, Die Tübinger Hymnen, in: Friedrich Hölderlin. Studien von Wolfgang Binder, hrsg. v. Elisabeth Binder u. Klaus Weimar, Frankfurt a.M. 1987, S. 138). Es handelte sich demnach bei den Gottheiten um subjektive Setzungen in mythisierter Form. „Der Dichter“, schreibt Binder, „läßt in seinem Gesang Götter entstehen, die sich in diesem Gesang offenbaren und als Urheber des Gesangs zu erkennen geben“ (ebd., S. 139). Subjektiver Entwurf einerseits, Offenbarung andererseits. Hölderlins „Gottheit“, so Binder weiter, „ist transzendentaler Entwurf und transzendenter Gott in einer Person“ (ebd.). Die Paradoxie dieser Formulierung, die zudem den Kantischen Begriff des Transzendentalen ins Spiel bringt, ist augenfällig: Die kritische Reflexion der Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntnis – das ist der Sinn des Transzendentalen (vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten u. zweiten Originalausgabe hrsg. v. Raymund Schmidt. M. e. Bibliographie v. Heiner

Klemme, 3. Aufl., Hamburg 1990, S. 55, B25), und d. h. hier: der subjektive Entwurfscharakter dessen, was

‚Gottheit‘ genannt wird – und die gerade jenseits alles Entwerfens liegende (mythische) Offenbarung einer Transzendenz sind miteinander unvereinbar. Das, was sich als Transzendentes offenbart, kann nicht zugleich das subjektiv Entworfene sein. Es ist der Mensch, der sich selbst – seine Ideen, Ideale – entwirft, auch wenn ihm das so Entworfene als Transzendenz erscheinen mag. – Wenn man jedoch eine der beiden in zeitlicher Nähe (Sep. 1790) zu den Tübinger Hymnen verfassten Magisterarbeiten, Parallele zwischen Salomons Sprüchwörtern und Hesiods Werken und Tagen (FHA, Bd. 17. Frühe Aufsätze und Übersetzungen, hrsg. v. Michael Franz, Hans Gerhard Steimer u. D. E. Sattler, Frankfurt a.M. / Basel 1991, S. 67ff) heranzieht, wird verständlicher, warum Hölderlin diesem subjektiven Idealismus (dem des Entwerfens) eine mythische Gestalt gibt. Er schreibt dort: „Die Personifikazion abstrakter Begriffe hat (…) ihren aesthetischen Werth. Wir nennen nichts schön und erhaben, was nicht auf unser Empfindungs- und Begehrungsvermögen wirkt (…). Nun aber würkt kein Gegenstand auf unser Empfindungs- und Begehrungsvermögen, außer unter einer Totalvorstellung. Wo wir zergliedern, wo wir deutliche Begriffe haben, empfinden wir schlechterdings nicht. Der Dichter will aber auf das Empfindungs- und Begehrungsvermögen wirken, oder welches einerlei ist, er hat Schönheit und Erhabenheit zum Zwek. Er muß also abstrakte Begriffe die ihrer Natur nach mehr zur Zergliederung, zur Auflösung in deutliche Begriffe reizen, so darstellen, daß (…) Totalvorstellungen werden, das ist, er muß sie versinnlichen. Diß ist das Werk der Personifikation abstrakter Begriffe. Die Personifikazion abstrakter Begriffe aber war den Dichtern des Alterthums weniger Zwek, als Notwendigkeit. Die Phantasie ist bei unkultivierten Völkern immer die erste Seelenkrafft, die sich entwikelt. Daher alle Mythologien, Mythen, und Mysterien, daher die Personifikazion abstrakter Begriffe“ (S. 79).

Mythische Gestaltung – das heißt hier: die Hypostasierung abstrakter Begriffe zu Gottheiten – bedeutet daher in erster Linie Anschaulichkeit, zielt daher gewissermaßen auf das Plastisch-Werden einer Idee oder eines Ideals. – Bekannt ist allerdings auch, dass zu Hölderlins Lieblingslektüren auch Platons Phaidros (Übers., m. Anm. vers. u. hrsg. v. Thomas Paulsen u. Rudolf Rehn, Hamburg 2019 [künftig zitiert als: Phaidros]) gehörte. Darin ist u.a. vom einem „von den Musen“ stammenden poetischen Wahnsinn die Rede, der die Seelen der Dichter „erweckt und [sie] begeistert zu Gesängen“ (245a, S. 28), und vom Höhenflug der gefiederten Seele dorthin, „wo das Geschlecht der Götter wohnt“ (246d, S. 30) und „wo sich der Bereich des wahren Wissens [das Reich der Ideen] befindet“ (247c, S. 32); die Rede ist insbesondere auch von der Idee der „Schönheit“, die wegen ihres Glanzes „am deutlichsten wahrnehmbar und am liebenswürdigsten ist“ (250c/d, S. 36) – die Parallele zur oben zitierten Passage aus der Magisterarbeit liegt auf der Hand: auch hier wieder der Aspekt einer besonderen, auf das „Empfindungs- und Begehrungsvermögenvermögen“ (s.o.) wirkenden Anschaulichkeit. Man könnte nun weiter darüber spekulieren, inwiefern das enthusiasmierte Dichter-Ich als vom poetischen Wahnsinn inspiriert ist und ob die Gottheiten der Tübinger Hymnen als personifizierte platonische Ideen verstanden werden sollen. Dass Hölderlin sich intensiv mit der Philosophie Platons auseinandergesetzt hat, belegt ein Brief an Neuffer vom 10. Okt. 1794, in dem er diesem „einen Aufsatz über Die ästhetischen Ideen“ ankündigt, der „als ein Kommentar über den Phädrus des Plato gelten“ könne (FHA, Bd. 19, S. 199). Der Aufsatz kam jedoch nicht zustande. Das Thema Platon ist damit für Hölderlin aber nicht erledigt, eine Stelle aus einem der Entwürfe zum Hyperion – geschrieben vermutlich im Herbst 1795 – lässt zumindest aufhorchen: „Ich glaube wir werden am Ende alle sagen: heiliger Plato, vergieb! man hat schwer an dir gesündigt“ (FHA, Bd. 10. Hyperion I, hrsg. v. Michael Knaupp und D. E. Sattler, Frankfurt a.M. 1982, S. 277; zur Entstehung siehe S. 237). – Zum Einfluss Platons auf die Entwicklung der Hölderlinschen Ästhetik siehe Klaus Düsing, Ästhetischer Platonismus bei Hölderlin und Hegel, in: Christoph Jamme / Otto Pöggeler (Hg.), Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte. Studien zum Freundeskreis um Hegel und Hölderlin, Stuttgart 1981, S. 101-117. Zu Hölderlins Anknüpfung an Platon im Kontext seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants siehe Friedrich Strack, Ästhetik und Freiheit. Hölderlins Idee von Schönheit, Sittlichkeit und Geschichte in der Frühzeit, Tübingen 1976, S. 128-145. Allgemein zur Platon-Rezeption im Tübinger Stift siehe Michael Franz, Tübinger Platonismus. Die gemeinsamen philosophischen Anfangsgründe von Hölderlin, Schelling und Hegel, Tübingen 2009 [künftig zitiert als: M. Franz].

22 An die Freude selbst, aber auch andere Gedichte Schillers, etwa Die Götter Griechenlandes, könnten hier Vorbild gewesen sein (vgl. Friedrich Schiller, Sämtliche Gedichte. Hrsg. v. Georg Kurscheidt, Frankfurt a. M. 2008, S. 410ff, S. 285ff). Mit Ausnahme der Fragment gebliebenen Hymne an den Genius Griechenlands verwendet Hölderlin auch in den übrigen Tübinger Hymnen acht- bzw. zehnzeilige Reimstrophen mit alternierendem (trochäischem bzw. jambischem) Metrum. – Vöhler kann zeigen, dass die Schillerbegeisterung des jungen Hölderlin über formale Aspekte hinausgeht; Schillers Freundschaftspathos und insbesondere seine Liebesphilosophie wirken als Anregungen auf den jungen Hölderlin bis in die Gedankenwelt der Tübinger Hymnik hinein (vgl. Hölderlins Hymnik, S. 74ff). Vöhler kann nachweisen, dass das Strukturmodell der Tübinger Hymnen von Friedrich Gottlieb Klopstocks Hymnendichtung inspiriert ist (vgl. Hölderlins Hymnik, S. 19ff). – Auch die Figur des enthusiasmierten DichtersIchs, der zur Gottheit entrückt bzw. von dieser inspiriert wird, geht vermutlich auf das vates-Konzept, das Klopstock seiner religiösen Hymnik zugrunde legt, zurück (vgl. ebd.). Für Klopstock ist der Dichter poeta vates, ein Begeisterter, ein Inspirierter, ein Seher und Prophet. Klopstock folgt damit einer sowohl antiken als auch christlichen Tradition (vgl. ebd., insb. S. 24ff). Der vates der Tübinger Hymnen richtet sich jedoch nicht an einen christlichen Schöpfergott (vgl. ebd., S. 63ff). Am Beispiel der Harmonie- Hymne zeigt Vöhler, wie Hölderlin zwar „Züge der christlichen Gottesvorstellung“ übernimmt, zugleich aber „auf die griechischen Vorstellungen von Demiurg und Muse“ (ebd., S. 66) zurückgreift, sodass sich die „angerufene Göttin (…) als ein wunderlich synkretistisches Gebilde“ (ebd., S. 65) präsentiert. – Was die griechische Vorstellungswelt betrifft, so fühlt man sich an Hesiod erinnert, der am Beginn der Theogonie (Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. v. Otto Schönberger, Stuttgart 1999) von seiner Inspiration durch die Helikonischen Musen berichtet:

„So sprachen die beredten Töchter des großen Zeus, brachten den herrlichen Zweig eines üppig grünenden Lorbeers, schenkten ihn mir als Stab und hauchten mir göttlichen Sang ein, damit ich Künftiges und Vergangenes rühme“ (V. 29ff, S. 6 / 7).

Zum Demiurgen als Baumeister des Gewordenen, des Kosmos, siehe Platon, Timaios. Gr. / Dt. Übersetzung, Anmerkungen u. Nachw. v. Thomas Paulsen u. Rudolf Rehn, Stuttgart (rev. Ausg.) 2009, 28a-29a, S. 36 / 37 [künftig zitiert als: Timaios].

-

Vgl. Hölderlins Hymnik, S. 177. 25 Text nach FHA, Bd. 2, S. 93-96.

-

Pindar, Oden. Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. v. Eugen Dönt, Stuttgart 1986, Olympische Oden II, V. 86-88, S. 18 / 19; vgl. auch: nemeische Oden III, V. 80f, S. 192 / 193.

-

Horaz, Werke in einem Band, Berlin u. Weimar (3. Aufl.) 1990, Oden IV, 2, S. 94.

-

Vgl. Phaidros, 249e-252c, S. 34-39.

-

Zum philosophischen, insbesondere neuplatonischen Hintergrund dieses triadischen Schemas siehe M. Franz, S. 95-154, insb. S. 101ff u. 145ff.

-

Hesiod (Werke und Tage. Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. V. Otto Schönberger, Stuttgart 1996) schildert das Goldene Zeitalter folgendermaßen:

„Als goldenes schufen zuerst die Unsterblichen, die im olympischen Haus wohnen, das Geschlecht der redenden Menschen. Diese (…) führten ihr Leben wie Götter, hatten leidlosen Sinn und blieben frei von Not und Jammer; nicht drückte sie schlimmes Alter, sie blieben sich immer gleich an Füßen und Händen, lebten heiter in Freuden und frei von jeglichem Übel starben sie wie vom Schlaf übermannt. Herrlich war ihnen alles, von selbst trug ihnen die kornspendende Erde Frucht in Hülle und Fülle. Sie aber taten ihre Feldarbeit nach Gefallen und gemächlich und waren mit Gütern gesegnet [reich an Herden und lieb den seligen Göttern]“ (V. 110-120, S. 10f / 11f).

-

G. Kaiser zeigt sich im Rahmen seiner Interpretation der ersten Freiheithymne irritiert über den Zusammenhang von Natur und Freiheit. Er schreibt:

„Auffällig ist, daß das Verhältnis von Freiheit und Natur undeutlich bleibt, denn die kindlich an Mutter Natur hängenden Menschen heißen gleichzeitig ‚Kinder‘ ([V.] 24) der Freiheit. Daß Freiheit und Natur so zusammenrücken, hebt Hölderlins Gedicht von der philosophischen Diskussion der Zeit ab. Von Rousseau über Kant bis Schiller herrscht Übereinstimmung darin, daß der Weg des Menschen aus seiner Ursprünglichkeit, dem ‚vorgestellten Paradiese‘, in seine spezifische Geschichtlichkeit der ‚Übergang […] aus der Vormundschaft der Natur in dem Stand der Freiheit gewesen sei‘ – so Kant in seiner Darlegung Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786). Und auf seiner Spur Schiller in der Vorlesung Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfaden der Mosaischen Urkunde (1790): ‚aus einem Paradies der Unwissenheit und Knechtschaft sollte er sich […] zu einem Paradies der Erkenntniß und Freiheit hinaufarbeiten‘. In diesem Konzept gewinnt der biblische Sündenfall einen dialektisch positiven Sinn. Er ist ein Fall, ‚denn [so Schiller weiter] der Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges‘, aber er ist auch der entscheidende Schritt vorwärts, ‚denn der Mensch wurde dadurch aus einem Sklaven des Naturtriebes ein freihandelndes Geschöpf‘. Damit ist der Geschichte eine Richtung vorgeschrieben. Der Mensch soll ‚den Stand der Unschuld, den er jetzt verlohr, wieder aufsuchen lernen durch seine Vernunft […]‘“ (Gerhard Kaiser, Revolution als heilsgeschichtliches Ereignis, in: Gerhard Kurz (Hg.), Interpretationen. Gedichte von Friedrich Hölderlin, Stuttgart 1996, S. 37f [künftig zitiert als: Kaiser]).

Was Kaiser hier für Kant und Schiller in Anspruch nimmt, gilt m. E. jedoch nicht für Rousseau. Der natürliche Mensch Rousseaus ist bereits mit Perfektibilität, d.h. mit der Fähigkeit, Fähigkeiten zu erlernen, und somit mit weitgehender instinktloser Offenheit ausgestattet. Er ist zudem nicht streitsüchtig und besitzt die Fähigkeit, Mitleid zu empfinden (Jean-Jacques Rousseau, Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der

Ungleichheit unter den Menschen, in: Ders., Preisschriften und Erziehungsplan. Hrsg. v. Hermann Röhrs, Bad Heilbrunn / Obb 1983, S. 47-137; zur Perfektibilität vgl. S. 65f, 70f; zum Mitleid vgl. S. 79f). – I. Fetscher hat gezeigt, dass Rousseau die anfänglichen Vergesellschaftungsformen – einfache Kooperativen ohne weitreichende soziale Ungleichheiten – durchaus positiv bewertet:

„Erst jetzt bricht das wahre ‚goldene Zeitalter‘ an, das Rousseau nicht müde wird zu preisen, und das mit dem Schäfer-Idyll seiner Zeit manche verwandten Züge hat. Im zweiten Discours wie im Essai sur l’origine des langues wird diese Epoche in überschwenglichen Farben geschildert. Nicht das Zeitalter der isoliert lebenden Naturmenschen, sondern das der einfachen freien Gemeinschaften von Hirten in der ‚richtigen Mitte zwischen der Indolenz des ursprünglichen Zustandes und der ungestümen Aktivität unserer Selbstsucht muß die glücklichste und dauerhafteste Epoche‘ der Menschheit gewesen sein. Während im zweiten Discours die Hirten nicht ausdrücklich genannt werden, wird im Essai das Hirtenzeitalter als Ideal geschildert: ‚Die Tätigkeit des Hirten, eine Quelle der Ruhe und der Leidenschaften des Müßiggangs, ist diejenige, die sich am meisten selbst genügt. Sie liefert dem Menschen fast mühelos Leben(smittel) und Kleidung, sie liefert ihm sogar eine Behausung‘ (das Zelt aus Tierhäuten). Der Vorzug dieser Epoche gegenüber den ersten Zeiten besteht darin, daß die Menschen bereits angefangen haben, sich ihres Glückes bewußt zu sein, daß sie für Schönheiten eindrucksfähig geworden sind (in dieser Annahme zeigt sich die ganze Zeitbedingtheit und Romantisierungstendenz Rousseaus, der hier dem Hirten die Sensibilität des Literaten der Hirtenidylle unterstellt), auf der anderen Seite aber noch nicht weit genug vom Ausgangspunkt entfernt haben, um die Leiden der Zivilisation: Ungleichheit und Unfreiheit, Unechtheit und Selbstwiderspruch zu kennen“ (Iring Fetscher, Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, Neuwied 1960, S. 22f).

Dass Hölderlin den Natur- bzw. Ursprungszustand als Freiheitszustand begreift, mag aus der Perspektive Kants oder Schillers befremdlich erscheinen, ist aber aus der Sicht Rousseaus nicht weiter verwunderlich. Wenn er am 28. Nov. 1791 an Neuffer schreibt, er habe sich „[v]om großen Jean vom Jacque (…) ein wenig über Menschenrecht belehren lassen“ (FHA, Bd. 19, S. 129), dann bezieht sich diese Aussage sicher auch auf dessen Freiheitsbegriff. Der in Stäudlins Poetischer Blumenlese erschienenen Hymne an die Menschheit (FHA, Bd. 2, S. 157ff.) stellt Hölderlin ein Zitat aus Rousseaus Contrat social voran:

„Die Grenzen die Möglichen sind im Moralischen [d.h. hier: im Bereich des Sittlichen, Sozialen, Konventionellen] weniger eng, als wir denken. Es sind unsere Schwächen, unsere Laster, unsere Vorurteile, die sie enger ziehen. Niedrige Seelen glauben nicht an große Menschen: gemeine Sklaven lächeln spöttisch beim Wort Freiheit“ (Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. In Zusammenarb. m. Eva Pietzcker überarb. u. hrsg. v. Hans Brockard, (vollst. überarb. u. erg. Ausg.) Stuttgart 2011, 3. Buch, 12. Kap., S. 101).

-

Ein rein individualistisches, solipsistisches oder gar unsolidarisches Verständnis von Freiheit gleicht einem Menschen, der – so wird Hölderlin später schreiben – nur sich selber hört:

„Aber gewaltiger kommt, es wandelt in Nacht, wie im Orkus,

Ohne Göttliches unser Geschlecht. Ans eigene Treiben

Sind sie geschmiedet allein und sich in der tosenden Werkstatt

Höret jeglicher nur und viel arbeiten die Wilden

Mit gewaltigem Arm, rastlos, doch immer und immer

Unfruchtbar, wie die Furien, bleibt die Mühe der Armen.“

(Der Archipelagus, V. 252-258, in: FHA, Bd. 3. Jambische und hexametrische Formen. Hrsg. D. E. Sattler u. Wolfram Groddeck, Frankfurt a.M. 1977, S. 251f.)

-

Man kann vermuten, dass Hölderlin sich auch hier hat von Schiller inspirieren lassen. Für den jungen Schiller ist Liebe kosmisches Prinzip und Quelle geistig-sozialer Bereicherung; in den 1786 erschienenen Philosophischen Briefen heißt es:

„Liebe also – das schönste Phänomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend – Liebe ist nur der Widerschein dieser einzigen Urkraft, eine Anziehung des Vortrefflichen, gegründet auf einen augenbliklichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechslung der Wesen.

Wenn ich hasse, so nehme ich mir etwas, wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, was ich liebe. Verzeihung ist das Wiederfinden eines veräußerten Eigenthums – Menschenhaß ist verlängerter Selbstmord; Egoismus die höchste Armut eines erschaffenen Wesens“ (Friedrich Schiller, Werke. Nationalausgabe. Zwanzigster Band. Philosophische Schriften. Erster Teil. U. Mitw. v. Helmut Koopmann hrsg. v. Benno von Wiese, Weimar 1962, S. 119f.)

-

Man könnte hier einen paulinischen Hintergrund vermuten: Erst das Bewusstsein der Sünde, das es – ebenso wenig wie die Sünde selbst – im paradiesischen Zustand nicht gibt, macht Tugend zur Pflicht: „Ich lebte einst ohne das Gesetz, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig“ (Röm. 7, 9).

-

Hybris „bezeichnet allgemein die Haltung, die aus einem übermütigen Vertrauen in die eigene Kraft oder aus einem übermäßigen Glücksgefühl heraus zum frevlerischen Übergriff über menschliches Maß hinaus drängt; konkret die einzelnen Formen solcher Übergriffe, Lästerung der Götter, tyrannisches Verhalten etc.“ (WdaPh, S. 201).

-

Zu nomos und physis siehe die einschlägigen Artikel ebd., S. 292ff u. S. 345ff.

-

Die Freiheitshymne erschien in Stäudlins Musenalmanach keineswegs anonym, sondern mit Hölderlins Unterschrift (vgl. FHA, Bd. 2, S. 91).

-

Kaiser hat darauf hingewiesen, dass die Rede von der Überwindung des Gesetzes durch die Liebe christologische Züge hat und insofern heilsgeschichtlich zu verstehen ist (vgl. Kaiser, S. 40ff).

-

Hölderlins Hymnik, S. 168.

-

Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, Frankfurt a. M., S. 52. – Ähnliches gilt wohl auch für die Formulierung „Deutsches Blut und deutsche Liebe“ (V. 102). Eine nationalistische Lesart kommt auch hier nicht in Frage; ein ‚deutsches Vaterland‘ hat es zu Hölderlins Lebzeiten realiter ohnehin nicht gegeben.

-

FHA, Bd. 17, S. 46.

-

Text nach FHA, Bd. 2, S. 165-169.

-

Vgl. FHA, Bd. 2, S. 163 u. Bd. 19, S. 142f.

-

„Urania, (…) ein Beynamen der Venus (…). Sie hat den Namen von [Uranos], der Himmel, und soll eigentlich die reine und auf nichts körperliches abzielende Liebe bedeuten“ (Benjamin Hederich, Gründliches mythologisches Lexikon. Reprograph. Nachdr. d. Ausg. Leibzig Gleditsch, 1770, Darmstadt 1996, Sp. 2480).

-

Zur semantischen Beziehung von ‚heilig‘ und ‚heil‘ (‚gesund‘, ‚unversehrt‘, ‚gerettet‘) siehe: Annette Klosa / Werner Scholze-Stubenrecht / Matthias Wermke (Hg., Dudenredaktion), Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. v. Günther Drosdowski (Duden Band 7), Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich, 2. Aufl. 1997, S. 267.

-

Zum Verhältnis von Chaos und Ordnung heißt es bei Platon:

„Weil nämlich der Gott wollte, dass alles gut und nach Möglichkeit nichts minderwertig sei, so führte er alles, was sichtbar war und was er nicht in Ruhe, sondern in verworrener und ungeordneter Bewegung übernahm, aus der Unordnung in eine Ordnung – im Glauben, dass dieses in jeder Hinsicht besser sei als jenes“ (Timaios, 30a, S. 40 / 41).

-

Hölderlins Hymnik, S. 151. – Die Vorstellung des Harmonischen bezieht auch kommunikative Verhältnisse mit ein, ähnlich dem, was Schiller in einem Brief an Christian Gottfried Körner (Feb. 1793) in Bezug auf das menschliche Miteinander den „guten Ton“ nennt:

„Das erste Gesetz des guten Tons ist: Schone fremde Freiheit; das zweite: zeige selbst Freiheit“ (Klaus L. Berghahn (Hg.), Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, München 1973, S. 190).

-

Zu kairos vgl. WdaPh, S. 227.

-

Karl Philipp Moritz, Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, Leipzig 1966, S. 15. – Zur himmlischen Venus, venus urania, vgl. ebd., S. 46f.

Literatur:

-

-

Beck, Adolf / Raabe, Paul (Hg.): Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1970

-

Beißner, Friedrich (Hg.): Stuttgarter Hölderlin Ausgabe. Siebenter Band. Dokumente. Hrsg. v. Adolf Beck. Erster Teil. Briefe an Hölderlin. Dokumente 1770-1793, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1968

-

Berghahn, Klaus L. (Hg.), Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, Winkler Verlag, München 1973

-

Bertaux, Pierre: Hölderlin und die Französische Revolution, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1969

-

Binder, Wolfgang: Die Tübinger Hymnen, in: Friedrich Hölderlin. Studien von Wolfgang Binder. Hrsg. v. Elisabeth Binder u. Klaus Weimar, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1987, S. 135-156

-

Düsing, Klaus: Ästhetischer Platonismus bei Hölderlin und Hegel, in: Christoph Jamme / Otto Pöggeler (Hg.), Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte. Studien zum Freundeskreis um Hegel und Hölderlin, Klett-Cotta (J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH) Stuttgart 1981, S. 101-117

-

Fetscher, Iring: Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied 1960

-

Michael Franz, Tübinger Platonismus. Die gemeinsamen philosophischen Anfangsgründe von Hölderlin, Schelling und Hegel, Narr Francke Attempto Verlag GmbH & Co. KG, Tübingen 2009.

-

Hederich, Benjamin: Gründliches mythologisches Lexikon. Reprograph. Nachdr. d. Ausg. Leibzig Gleditsch, 1770, Wiss. Buchges., Darmstadt 1996

-

Hesiod: Werke und Tage. Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. V. Otto Schönberger, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1996

-

Ders.: Theogonie. Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. v. Otto Schönberger, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1999

-

Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. ‚Frankfurter Ausgabe‘. Historisch-kritische

-

Ausgabe. Hrsg. v. D. E. Sattler

-

-

-

Bd. 2. Lieder und Hymnen. Hrsg. v. D. E. Sattler u. Wolfram Groddeck, Verlag Roter Stern, Frankfurt a. M. 1978

-

Bd. 3. Jambische und hexametrische Formen. Hrsg. D. E. Sattler u. Wolfram Groddeck, Verlag Roter Stern, Frankfurt a.M. 1977

-

Bd. 10. Hyperion I. Hrsg. v. Michael Knaupp u. D. E. Sattler, Roter Stern, Frankfurt a.M. 1982

-

Bd. 17. Frühe Aufsätze und Übersetzungen. Hrsg. v. Michael Franz, Hans

-

-

Gerhard Steimer u. D. E. Sattler, Frankfurt a.M. / Basel 1991

-

-

-

Bd. 19. Stammbuchblätter, Widmungen und Briefe II. Hrsg. v. D. E. Sattler u. Anja Ross, Stroemfeld / Roter Stern, Frankfurt a.M. / Basel 2007

-

-

-

-

Horaz, Werke in einem Band, Aufbau-Verlag, Berlin u. Weimar (3. Aufl.) 1990

-

Horn, Christoph / Rapp, Christoph (Hg.) Wörterbuch der antiken Philosophie, Verlag C. H. Beck, München 2002

-

Kaiser Gerhard: Revolution als heilsgeschichtliches Ereignis, in: Gerhard Kurz (Hg.), Interpretationen. Gedichte von Friedrich Hölderlin, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1996, S. 34-47.

-

Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten u. zweiten Originalausgabe hrsg. v. Raymund Schmidt. M. e. Bibliographie v. Heiner Klemme, 3. Aufl., Felix Meiner Verlag, Hamburg 1990

-

Kirchner, Werner: Der Hochverratsprozess gegen Sinclair. Ein Beitrag zum Leben Hölderlins, Simons Verlag, Marburg / Lahn 1949

-

Klosa, Annette / Scholze-Stubenrecht, Werner / Wermke, Matthias (Hg., Dudenredaktion), Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearb. v. Günther Drosdowski (Duden Band 7), Dudenverlag, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich, 2. Aufl. 1997

-

-

-

Moritz, Karl Philipp: Götterlehre oder Mythologische Dichtungen der Alten, InselVerlag, Leipzig 1966

-

Pindar, Oden. Gr. / Dt. Übers. u. hrsg. v. Eugen Dönt, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1986

-

Platon: Timaios. Gr. / Dt. Übersetzung, Anmerkungen u. Nachw. v. Thomas Paulsen u. Rudolf Rehn, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart (rev. Ausg.) 2009

-

Ders.: Phaidros. Übers., m. Anm. vers. u. hrsg. v. Thomas Paulsen u. Rudolf Rehn, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2019

-

Rousseau, Jean-Jacques: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, in: Ders., Preisschriften und Erziehungsplan. Hrsg. v. Hermann Röhrs, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn / Obb 1983, S. 47-137

-

Ders.: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. In Zusammenarb. m. Eva Pietzcker überarb. u. hrsg. v. Hans Brockard, (vollst. überarb. u. erg. Ausg.) Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 2011

-

-

-

Schiller, Friedrich: Werke. Nationalausgabe. Zwanzigster Band. Philosophische Schriften. Erster Teil. U. Mitw. v. Helmut Koopmann hrsg. v. Benno von Wiese, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1962

-

Ders.: Sämtliche Gedichte. Hrsg. v. Georg Kurscheidt, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 2008