De Gaulle und der felsenfeste Glauben eines Generals, zu Höherem berufen zu sein.

Johannes Willms leistet in seiner Biographie Arbeit an einem nationalen Mythos, ohne dabei den Staatsmann auf Bonsai-Format zu stutzen. |

„Ich bin ein Mann allein, ich gehöre keiner Richtung, keiner Partei an. Nun, wenn das Volk es will – wie im Jahre 1940 – dann stelle ich mich an die Spitze der Regierung der Französischen Republik.“ Im Mai 1958, als Charles de Gaulle dem deutschen Fernsehjournalisten Georg Stefan Troller diese Worte ins Mikrofon sprach, war es zum zweiten Mal so weit. Der General sah seine Stunde gekommen, wieder zum Retter Frankreichs zu werden. Aus den Sätzen spricht Sendungsbewusstsein, Hang zur Selbstinszenierung und die Fähigkeit, die Grenze zwischen historischer Wahrheit und Legendenbildung zu verwischen. Es ist das Verdienst des neuen Buchs von Johannes Willms, Historiker und Publizist, den Mythos de Gaulle zu dekonstruieren, ohne dass der 1,96 Meter große General dabei auf Bonsai-Größe gestutzt wird.

Die Vierte Republik war 1958 durch koloniale Unruhen in Algerien, dem Herzstück des Empire Francais, in so tiefe Bedrängnis geraten, dass der damalige Staatspräsident Coty keinen anderen Weg sah, als den Befreier Frankreichs von deutscher Fremdherrschaft zum Ministerpräsidenten zu machen. Historisch gesehen war es so, als würde eine Republik sich selbst abschaffen und einen ihrer Totengräber zum Erben bestimmen. Denn de Gaulle hatte in den Jahren seines selbstgewählten Exils in Colombey-les-Deux-Églises aus seiner Verachtung für die Parteien, das Parlament, die ständig neue Regierungsbildungen und unsichere Koalitionen keinen Hehl gemacht. In einer raffinierten Mischung aus Drohung und Selbstmäßigung handelte er für sich Vollmachten aus, die über die Möglichkeiten seiner Vorgänger weit hinausgingen. Und den Worten folgten Taten. Erst wurde eine auf de Gaulle und seine autoritären Wünsche zugeschnittene Verfassung ausgearbeitet und angenommen. Im Januar 1959 trat der General dann das neue Amt als Staatspräsident an. Jacques Duclos, sein alter kommunistischer Rivale aus Resistance-Zeiten, verglich diese Übergangzeit mit der Machtergreifung des Louis Bonaparte nach der Revolution von 1848 und stellte eine direkte Verbindungslinie her: „De Napoléon III. à de Gaulle“.

Das zweite Kaiserreich und der Gaullismus teilen den unbändigen Wunsch, die Grandeur Frankreichs wiederherzustellen und zu sichern. Frankreich sei zu „einem bedeutenden und außergewöhnlichen Schicksal bestimmt“, resümiert Willms die Vision des Generals. Es sei zu „atemberaubendem Erfolg oder beispiellosem Unglück ausersehen“. Von Frankreich mochte de Gaulle eine hehre Meinung haben, über seine Bewohner, die Franzosen, äußerte er sich eher skeptisch. Seine Klage, wie man ein Land regieren soll, das mehr Käsesorten als Tage im Jahr hat, ist als Bonmot in die Geschichte eingegangen. Weniger lustig ist, wie in ihm der alte Militär zum Durchbruch kam, der die studentischen Protestler 1968 erst als „Buben“ und „Spaßvögel“ abtat. Als wenige Tage später immer noch keine Ruhe einkehren wollte, verlangte de Gaulle von seinen Ministern, die „Empörer unschädlich“ zu machen, besetzte Theater zu räumen und die Eindringlinge in Haft zu nehmen. Nur mit Mühe konnten ihn seine Minister von diesem Schritt in Richtung Bürgerkrieg abhalten.

Wenn der General trotzdem in weiten Teilen der Bevölkerung verehrt wurde, dann hatte das tiefere Gründe. Der Befreier de Gaulle hatte seine Landsleute von einer Mitschuld an Vichy freigesprochen. Der Etat Francais sollte nur das Werk einer kleinen Clique sein – ein Unfall der Geschichte. Überhaupt verteilte der Gaullismus generös das Prädikat Widerstandskämpfer. Wer nicht offen mit den Deutschen paktiert und kollaboriert, und noch rechtzeitig die Seiten gewechselt hatte, war ein Resistant. Und die Befreiung von der deutschen Besetzung sollte in erster Linie das Werk der Franzosen selbst sein, mit freundlicher Hilfestellung der Alliierten.

Die Zweifel an der demokratischen Integrität de Gaulles wachsen noch, wenn man sich vor Augen hält, dass die von ihm beschworene „certaine idée de la France“ auf Maurice Barrès zurückgeht, einen präfaschistischen Denker und Politiker, einen Ahnherrn der nationalen Rechten in Frankreich. Um noch einen Schritt weiter ins Zwielicht der Geschichte zu gehen: De Gaulle, während des Zweiten Weltkriegs der große Widersacher des Marschall Pétain, war in der Armee lange Zeit ein Ziehkind des „Helden von Verdun“. Er ließ sich von Pétain protegieren und trat als eine Art Ghostwriter in die Dienste des um eine Generation älteren Mannes. Dabei wurmte es de Gaulle in seinem schriftstellerischen Ehrgeiz, nicht selbst als Verfasser der Denkschriften für den Vorgesetzten in Erscheinung treten zu dürfen. Auch weltanschaulich trennte die späteren Antipoden wenig. Die paternalistische Arbeitscharta, wie sie die Vichy-Administration 1941 erlassen hatte, schwebte de Gaulle viele Jahre später vor. Da brachte er unter dem Eindruck der Unruhen vom Mai 1968 so etwas wie Mitbestimmung für die französische Wirtschaft ins Spiel. Den Gewerkschaften ging das Modell nicht weit genug und durch die gaullistische Stammwählerschaft ging wegen dieses Vorschlags ein tiefer Riss. Ungewollt war es ein Beitrag, die Einheit der Sammlungsbewegung zu unterminieren. Auch die gelenkte Staatswirtschaft, wie sie Vichy unter den harten Bedingungen der deutschen Besetzung zu praktizieren suchte, fand in de Gaulle einen späten Befürworter. Kontinuität lässt sich sogar beim Personal feststellen. Ob Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas oder Michel Debray: als patriotische Technokraten arbeiteten sie einst auch für Vichy. Typisch die Karriere von Murville. De Gaulles Außenminister (und kurze Zeit sogar sein Ministerpräsident) wechselte erst im November 1942 auf die Seiten von France Libre. Zu einem Zeitpunkt also, als der Weltkrieg für jeden neutralen Beobachter entschieden war.

Auch mit dem Mythos von den großen militärischen Taten des Offiziers Charles de Gaulle räumt Willms auf. Seine Einsätze im Ersten Weltkrieg zeugen von Draufgängertum und Tollkühnheit, waren aber wenig erfolgreich. 1914 in Belgien brachte ihn ein Sturmangriff ins Lazarett und kostete einigen Männer aus seiner Einheit das Leben. 1916 bei Verdun geriet er bei einem ähnlichen Bravourstück in deutsche Lager-Gefangenschaft und scheiterte danach mit verschiedenen Ausbruchversuchen. Im Zweiten Weltkrieg, als ihm in der französischen Armee wegen seines entschiedenen Plädoyers für Panzer als der Angriffswaffe der Zukunft der Ruf eines „général moteur“ vorauseilte, befehligte er einen Entlastungsangriff auf eine deutsche Armee-Spitze bei Abbeville. De Gaulles klare Einschätzung in seinen „Memoiren“: „Wir haben die Deutschen einfach platt gemacht.“ Willms kommt zu einem anderen Fazit: „Trotz anfänglicher Geländegewinne ist de Gaulle mit seinem Auftrag gescheitert.“ Was de Gaulle von Pétain oder anderen Generälen unterschied, war sein unbedingter Offensivgeist. Er wollte sich nicht ängstlich einigeln, war kein Mann der vorsichtigen Defensive. Das machte ihn zu einem Außenseiter unter seinesgleichen.

Egozentrik und persönlicher Mut befähigten de Gaulle aber auch (da war er bereits zum Unterstaatssekretär im Kriegskabinett Reynaud aufgestiegen) im Frühsommer 1940 den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen die deutschen Invasoren vom Londoner Exil aus fortzusetzen. Er sprach im Namen Frankreichs und der französischen Bevölkerung, was zu diesem Zeitpunkt eine Anmaßung war. Er war einsam, aber er war der einzig halbwegs prominente Franzose, der den Sprung über den Kanal gewagt hatte. Churchill mag auf bekannte Politiker wie Reynaud oder Georges Mandel gehofft haben: aber es kam ein Zwei-Sterne-General. Mit politischer Sturheit und einer Mischung aus persönlichem Machtbewusstsein und Eitelkeit geriet de Gaulle mehr als einmal mit den Alliierten aneinander. Jedoch diesmal stand er auf der richtigen Seite. Er wurde zur Galionsfigur des Widerstandes und zum Hoffnungsträger des neuen Frankreichs. Die Überzeugung, zu Höherem berufen zu sein, begleitete de Gaulle sein Leben lang. Und sie wurde – auch wenn sie ihm nicht immer zum Vorteil gereichte – spät, aber nicht zu spät, Wirklichkeit.

Der gleiche de Gaulle zeigte bei anderer Gelegenheit aber auch einen erstaunlichen Pragmatismus. Er war es, der in Algerien das bis dahin Undenkbare wagte. Er entließ diesen Teil von „France d’outre mer“ in die Unabhängigkeit und beendete damit einen jahrelangen blutigen Untergrundkampf. Das Schicksal der über Nacht heimatlos gewordenen pieds noirs, der Algerierfranzosen, kümmerte ihn nicht übermäßig. Der Weltpolitiker de Gaulle hatte andere Schlachtfelder im Kopf, um Frankreichs ständig bedrohte Grandeur herzustellen. Er forcierte den Aufbau Frankreichs zur Nuklearmacht und brachte die Versöhnung mit dem alten Erzfeind Deutschland auf den Weg. Frankreich sollte einen dritten Weg zwischen den verfeindeten Blöcken von Ost und West einschlagen, jenseits von Nato und Warschauer Pakt.

Innenpolitik interessierte den Globalpolitiker de Gaulle nur bedingt. Noch am Vorabend des Mai 1968 kam ein Leitartikler von Le Monde zu dem Befund: „Frankreich langweilt sich“. Und de Gaulles Ministerpräsident Georges Pompidou erinnert sich im Rückblick: „Die Situation Frankreichs war insgesamt gut.“ Wie man sich täuschen kann.

Studentenproteste, Straßenkämpfe und Massenstreiks versetzten die Macht in Panik. Mit leichter Verspätung kamen diese Unruhen auch bei de Gaulle an. Sein Hubschrauberflug von Paris nach Colombey samt Abstecher nach Baden-Baden zu den in Deutschland stationierten Einheiten war eine Art Fahnenflucht. Erst nach dem Gespräch mit dem ebenfalls berühmten General Massu besann er sich dann eines anderen und war bereit, nach Paris zurückzukehren. Da war de Gaulle aber nur noch ein Präsident auf Abruf und empfand sich auch so. Sozial- und Innenpolitik wurden zu seinem Schicksal. Das trügerische Bild von Einheit, welches de Gaulles Präsidialsystem der Nation lange Zeit vermittelt hatte, war zerbrochen. Nur zwei Jahre später, 1970, starb de Gaulle in seiner Eremitage auf dem Land. Mit seinem Tod setzte dann ein Nachruhm ein, der den General in eine Reihe mit Ludwig XIV. oder Napoléon stellt.

Wohltuend distanziert geht Johannes Willms in seiner monumentalen Biographie mit der überlebensgroßen Legende de Gaulle um. Jedoch nur wenig erfährt man über die Privatperson de Gaulle. Angaben über die Herkunft der Familie, über seine Frau und die Kinder sind auf das Allernotwendigste reduziert. Schilderungen aus dem Alltag bleiben die Ausnahme. So wie diese hier: In den frühen 50er Jahren, als sich de Gaulle das erste Mal in sein Landhaus am Rand der Champagne zurückgezogen hatte, als er nach eigenen Empfinden „durch die Wüste gehen“ musste, da ist er aus dem Trott des Provinzlebens und der Schreibtischarbeit immer wieder ausgebrochen. Für zwei Tage und eine Nacht hat er dann im Hotel La Pérouse nahe den Champs Elysées Quartier genommen, hat Vertraute empfangen, hat Kontakte gepflegt. Was Willms nicht schreibt: Die Unterkunft hat nichts Glamouröses an sich, beherbergt auch nicht das namensähnliche berühmte Sterne-Restaurant. Das Hotel muss eher schlicht bourgeois gewesen sein, wie es sich für einen alten Soldaten gehört, der viele Jahre im Kolonialreich verbracht hat, der aber auch in Deutschland stationiert war und der leidlich die deutsche Sprache beherrschte. Aber den Historiker Willms interessieren solche Dinge nicht weiter. De Gaulle erscheint als Mann ohne persönliche Bedürfnisse, Neigungen und Schwächen. Als homo politicus. Bei über 600 Buchseiten bleibt da eine Leerstelle in der Biographie.

Michael André

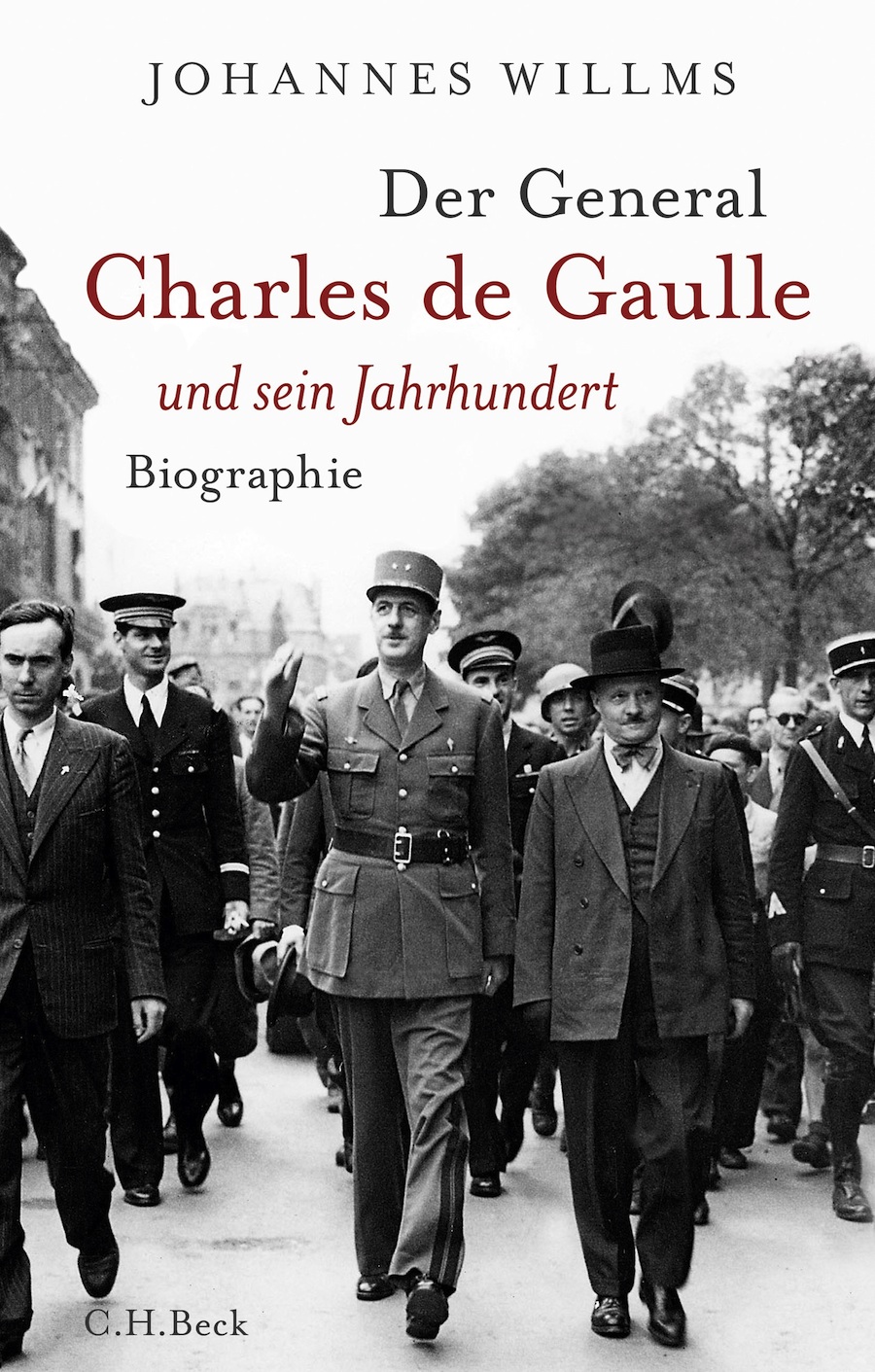

Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert

C.H. Beck Verlag, München 2019

640 Seiten mit 35 Abbildungen

Hardcover 32,00 €

e-Book 26,99 €

- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019

- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019

- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019

Schreibe einen Kommentar