Flucht und neue Reinheit

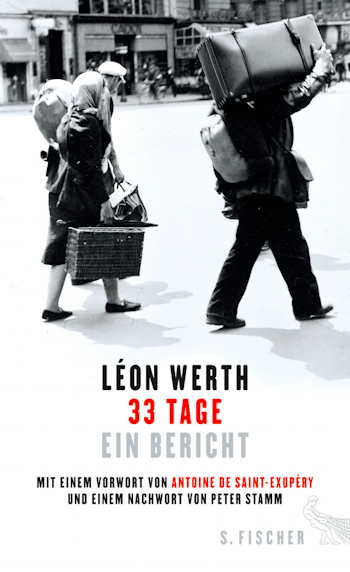

„33 Tage“ oder wie für den Schriftsteller Léon Wert die Flucht aus Paris im Weltkrieg des Juni 1940 zu einer endlosen Reise über verstopfte Landstraßen, kleine und große Vorhöllen wird – und am Ende steht Freiheit auf dem Land.

Am Vormittag des 11. Juni setzt sich Léon Werth in Paris zusammen mit seiner Frau Suzanne in ihren acht Jahre alten Drei-Liter-Bugatti. Die beiden rechnen damit, gegen fünf Uhr am Nachmittag das Ziel ihrer Reise anzulangen, „ohne sich zu hetzen“, wie es der Autor im Tagebuch dieser Reise betont. Doch das ist ein Irrtum, ein folgenschwerer Denkfehler. Tatsächlich erreichen die Werths ihr Landhaus in Saint-Amour, dem Ziel ihrer Fahrt Richtung Süden, erst nach gut einem Monat.

Denn dieser 11. Juni war der des Jahres 1940 und zu diesem Zeitpunkt war die Spitzen der Truppen der deutschen Wehrmacht nur noch ein, zwei Tagesmärsche von der französischen Hauptstadt entfernt. Das Ehepaar Werth war in Paris geblieben, als im Norden Frankreichs bereits die große Flucht eingesetzt hatte und ein Land in Auflösung und Notstand versank. „33 Tage“, so lautet der Titel eines nachgelassenen Berichts des französischen Schriftstellers Léon Werth, der selbst Zeuge, Opfer und Chronist dieser Massenpanik wurde. Damals verließen quasi über Nacht zwei Drittel der Bewohner Paris, mehr als hunderttausend Menschen verloren auf dieser Odyssee ihr Leben und nach dem Waffenstillstand von Compiègne am 22. Juni sollte sich eine fremde Aufsicht für die nächste vier Jahre schwer übers Land legen.

„Werth erweist sich in diesem schmalen Band als ein reflektierter Beobachter des Zusammenbruchs einer Nation. Er hält kein apodiktisches Urteil bereit, spielt sich nicht als großer Stratege auf, der das Desaster der französischen Armee und Politik frühzeitig hat kommen sehen. Ganz im Gegenteil. Er klammert sich wie Millionen seiner Landsleute in Gefahr und größer Not an Gerüchte, die so schnell verfliegen, wie sie aufgekommen sind. Etwa, dass die Sowjetunion Deutschland den Krieg erklärt habe oder dass die Loire ein natürliches, unüberwindliches Hindernis für die Wehrmacht darstellen werde. Da war Paris schon gefallen und deutsche Truppen paradierten über die Champs Elysées. Doch die Flüchtlinge des großen Trecks, abgeschnitten von fast allen Nachrichtenquellen, greifen nach jedem Strohhalm, so dünn er auch sein mag.

Werth ist kein blinder Propagandist einer verlorenen Sache. Er hat Ohren und Augen für den grassierenden „Wahn der Intoleranz“, den Defaitismus, aber auch die innere Müdigkeit, die viele seiner Landsleute längst ergriffen hat. Der Krieg, wie er sich auf der Landstraße abspielt, ist erbärmlich. Verkeilte, am Straßenrand abgestellte Autos, denen das Benzin ausgegangen ist, bei denen Pleuelstangen heiß laufen und Kühlwasser kocht. Dazwischen bewegen sich Kippkarren, Fuhrwerke, Radfahrer und Fußgänger. Und immer wieder tote, verendete, von Kugeln, Granaten von Tieffliegern hingerichtete Pferde. Ulrich Raulff hätte für sein Momumentalwerk über das „letzte Jahrhundert der Pferde“ in den von Werth geschilderten Bildern zusätzliches Anschauungsmaterial gefunden.

Einem anderen deutschen Kriegsteilnehmer, dem Hauptmann und Kompaniechef Ernst Jünger kann man nach der Lektüre dieser Szenen selektive Wahrnehmung vorwerfen. Jünger schrieb in seinem Tagebuch vom 25. Mai: „Überhaupt ist die Vormarschstraße von Sekt-, Bordeaux- und Burgunderflaschen gesäumt. Ich zähle wenigstens eine auf jeden Schritt, abgesehen von den Lagerplätzen, die aussehen, als ob es Flaschen geregnet hätte.“ Gegen dieses Klischee von französischer Sauflust und Verschwendung selbst in Momenten des Untergangs setzt Werth andere, nüchterne Bilder der Apokalypse: Da ist „die Landschaft übersät mit Autos wie ein unbebautes Grundstück mit Konservendosen“. Das Land nahe der Loire ist „eine Wüstenpiste“; äußerstenfalls ist der Boden bedeckt mit „zerbrochenen Kolben französischer Gewehre“ oder einem toten Pferd, von dem „man meinen könnte, es bäumte sich falsch herum auf.“

Der Krieg als der große Umwerter aller Werte bewirkt aber noch etwas Anderes. Er macht aus dem unabhängigen linken, pazifistischen Schriftsteller Léon Werth einen nationalstolzen Franzosen, der deutlich angewidert die Anbiederung von zwei bürgerlichen Französinnen verfolgt, die ihm und seiner Frau zwar Quartier geben, die gleichzeitig aber mit den frisch eingetroffenen deutschen Offizieren tafeln und schäkern. In den sogenannten besseren Kreisen ist der Tatbestand moralischer Kolloboration von der ersten Minute an erfüllt. Fassungslos klingt Werths Bestandsaufnahme: „Wir sind in einem Land, von dessen Existenz wir nichts wussten: ein Frankreich, das den deutschen Sieg hinnimmt oder sich darüber freut, ein Frankreich, das sich keinerlei französischer Sitte oder Eigenschaft verbunden fühlt.“

Werth ist kein pathologischer Deutschenhasser. Er weiß zu unterscheiden zwischen Deutschland und Hitler, er kennt das Land seit einem Besuch in Weimar vor 1914 aus eigener Anschauung und schildert das Verhalten der deutschen Soldaten im fremden Land in einer Mischung aus Respekt, Widerwillen und Belustigung. Doch nach wenigen Tagen verspürt er „Muskelkater von den Deutschen“. Er hasst ihre Lautstärke, ihre Grölen und Schreien und ihren Körperkult der Nacktheit findet er zu wiederholten Malen befremdlich. Aus anderen französischen Quellen jener Zeit ist eine unüberhörbar erotische Bewunderung für die jungen Soldatenkörper herauszuhören, die sich mit athletisch-nacktem Oberkörper öffentlich zeigen. Davon ist bei Werth nichts zu spüren. Er schildert stattdessen einen Soldaten, der nur mit Badehose bekleidet um Milch nachfragt und einem kurzen Kopfnicken und einer Verbeugung grüßt. Werth: „Aber haben die Deutschen ein Gespür für das Lächerliche?“

Es muss einen nicht wundern, wenn Werth aus der Vorhölle einer deutschfreundlichen „Fünften Kolonne“ mit ihrer Begeisterung für Ordnung und Sauberkeit bald reißaus nimmt. Er tritt den Rückzug auf einen ihm bereits bekannten Bauernhof an. Diese Etappe im Kaff Chapelon befreit ihn zwar nicht von der Allgegenwart der Deutschen, aber für ihn verbindet sich mit diesem Umzug mehr als eine räumliche Bewegung. Werth findet seine lebensphilosophische Heimat bei einem Bauern mit dem wunderbar sprechenden Namen Abel Delaveau. Was macht der Erzähler als erstes auf dem Hof? Er wäscht sich mit dem Wasser aus dem Brunnen und befreit sich so vom Dreck der Zivilisation. Mehr Stilisierung geht kaum noch. Den Reinigungsakt verbindet er mit einem freimütigen Geständnis: „Mich mit einem Bauern zu unterhalten ist mir noch nie schwergefallen, mit einem Arbeiter hingegen oft.“ Bäuerliches Leben verkörpert Reinheit und Würde. Der Mann mit dem alttestamentarischen Vornamen Abel steht für eine tiefe Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach einem vormodernen, erdverbundenen Leben.

Als Werth mit Frau Suzanne und einem wieder mit Benzin versorgten Bugatti nach der 33 Tagen währenden Reise die Grenze zwischen besetzter Zone und Vichy-Frankreich endlich passiert hat, erfasst sie Jubel: „Frei, wir sind frei. Frei in Frankreich.“ Der direkten „deutschen Knute“, um es mit Werths Wort zu sagen, sind sie entkommen, doch sie werden die Erfahrung machen, dass die Gendarmerie des Vichy-Frankreich sich willig ausliefert als Helfershelfer der Gestapo. Aber diese Zeit ist nicht mehr Gegenstand dieses Buchs.

Eine Spekulation sei zum Schluss noch angefügt: Politisch trennten den Schriftsteller Léon Werth Welten vom gelernten Infanteristen Philippe Pétain. Der eine ist zur Résistance gegangen, der andere endete als Marionette Hitlers in Sigmaringen. Doch in ihrer philosophischen Weltanschauung waren sich der Intellektuelle und der Marschall näher, als man sich vorstellen mag. Beide einte sie das Misstrauen gegenüber der Großstadt und deren Bewohnern und eine mythische Liebe zu „la France profonde“. Oswalt Spengler, Friedrich Nietzsche und französische Spielarten des Vitalismus sind bei Werth dabei durchaus eingeschlossen. Da war er ein typisches Kind seiner Zeit.

Michael Andrè

Léon Werth: 33 Tage. Ein Bericht

Aus dem Französischen von Tobias Scheffel

Mit einem Vorwort von Antoine de Saint-Exupéry und einem Nachwort von Peter Stamm

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016

207 Seiten, 19,99 Euro

E-Book 18,99 Euro

MEHR INFORMATIONEN

- Johannes Willms: Der General. Charles de Gaulle und sein Jahrhundert - 4. November 2019

- Clemens Klünemann: Sigmaringen. Eine andere deutsch-französische Geschichte - 19. September 2019

- Matthias Waechter: Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert - 1. August 2019

Schreibe einen Kommentar